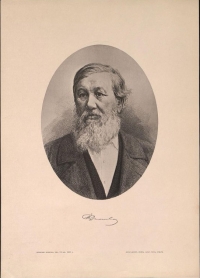

Данилевский, Николай Яковлевич, философ-публицист

Данилевский, Николай Яковлевич, известный естествоиспытатель и философ-публицист славянофильского оттенка, родился 28 ноября 1822 г., в родовом имении своей матери, селе Оберце, Орловской губ., Ливенского уезда.

Его отец, кавалерийский генерал, Яков Иванович, получил образование в Московском университете, всегда любил науку и литературу, даже сам писал комедии, оставшиеся однако не напечатанными, и естественно должен был способствовать развитию в сыне склонности к серьезным занятиям.

В 1833 г. Данилевский учился в пансионе Шварца близ Верро, а в следующем году он находился в Москве, где его ученье продолжалось в пансионах Павлова и Боргардта.

В 1833 г. Данилевский учился в пансионе Шварца близ Верро, а в следующем году он находился в Москве, где его ученье продолжалось в пансионах Павлова и Боргардта.

В 1837 г. Данилевский был принят в Царскосельский лицей, курс которого окончил 12 декабря 1842 г.; но, чувствуя влечение к естественным наукам, он, поступивши на службу в канцелярию военного министерства, записался вольнослушателем на естественный факультет С.-Петербургского университета, где и пробыл до 1847 г., когда получил степень кандидата.

Специальным предметом занятий Данилевского в университете была ботаника, которую он продолжает изучать до 1849 г., исследуя для магистерской диссертации флору Рязанской и Орловской губерний и вообще всей черноземной полосы России. К этому же времени относится увлечение Данилевского системой Фурье, которая по его взгляду представлялась чисто экономическим учением, не содержащим в себе ничего революционного и противорелигиозного. Тем не менее, и такое понимание фурьеризма повело к тому, что Данилевский был привлечен к суду по делу Петрашевского, с которым он был знаком; Данилевский был арестован и заключен в Петропавловскую крепость.

Заключение продолжалось сто дней, и наконец те объяснения о своих естественно-научных работах и о взгляде на систему Фурье, которые Данилевский представил следственной комиссии, были признаны достаточными для освобождения его от суда. Однако он был выслан из Петербурга, и 20 мая 1850 г., зачислен в канцелярию Вологодского губернатора, а в 1852 г. переведен, по ходатайству Перовского, председательствовавшего в суде по делу Петрашевского, в канцелярию Самарского губернатора.

В том же году Данилевский женился на вдове генерал-майора, В. И. Беклемишевой, урожденной Лавровой, но в следующем году она умерла от холеры.

Между тем 18 июня 1853 г. Данилевский был «командирован, в звании статистика, на два года в ученую экспедицию для исследования состояния рыболовства на Волге и в Каспийском море». Эта командировка, продолжавшаяся до 1857 г. сблизила Данилевского с начальником экспедиции, знаменитым натуралистом К. Бэром, оценившим его знания и способности, и дала направление почти всем дальнейшим естественно-научным исследованиям Данилевского, так как до 1871 г. ему девять раз было поручаемо собирание сведений о состоянии рыболовства в разных местностях России: в 1858 г. он был назначен «начальником экспедиции для исследования рыболовства в Белом и Ледовитом морях»; в 1861 г. командирован в Астрахань «для присутствия в комиссии рыбных и тюленьих промыслов»; в 1862 г. он отправился в командировку «на Псковское и Чудское озера для разъяснения жалоб на правила рыболовства»; в 1863 г. назначен «начальником экспедиции для исследования рыболовства в Черном и Азовском морях», причем работы экспедиции продолжались до конца 1867 г.; в следующем же году Данилевский командирован в Астрахань «для разъяснения вопросов, касающихся Каспийских рыбных и тюленьих промыслов»; в 1869 г. он опять отправился в Астрахань «для присутствия в комитете каспийских рыбных и тюленьих промыслов», и, наконец, в 1870 — 71 гг. Данилевский был «начальником экспедиции для исследования рыболовства в северо-западных озерах России». Этими многолетними трудами был собран громадный материал, существенно важный для уяснения положения этой первостепенной отрасли промышленности России и легший в основу действующего у нас законодательства о рыболовстве. Кроме этого служебная деятельность Данилевского выразилась в работах по борьбе с филоксерой в Крыму (в 1880 г. он был председателем, Крымской филоксерной комиссии) и на Кавказе (в 1885 г. он был командирован в Тифлис на филоксервый съезд), а также в председательстве в 1872 г. в «комиссии для составления правил о пользовании проточными водами в Крыму».

Последние годы жизни Данилевский проводил в Крыму и по службе, а также и потому, что он приобрел здесь для своей семьи (он вступил вторично в брак в 1861 г. с О. А. Межажовой) имение Мшатку, хотя ему постоянно приходилось покидать дом для указанных служебных командировок, и он мог оставаться с семьей только в зимнее время, когда рыболовство, бывшее главным предметом его исследований, прекращается. Этот зимний досуг посвящался Данилевским литературно-научным занятиям, обработке результатов, добытых летними экскурсиями, и его публицистическим и историко-философским статьям, начало которых относится в 1865 г., когда Данилевский принялся за свое сочинение «Россия и Европа».

Быть может, эта неутомимая деятельность была одной из причин зарождении болезни сердца, которая свела Данилевского в могилу, 7 ноября 1895 г.; вернувшись из командировки для исследования причин уменьшения рыболовства на озере Гохче, Данилевский скончался в Тифлисе.

Литературные труды Данилевского могут быть разделены на 3 группы:

- естественно-научные,

- философско-исторические и публицистические и

- экономические.

Первую группу составляют главным образом его сочинения по рыболовству и по борьбе с филоксерой, отличающиеся обилием материала, точно исследованного и умело систематизированного, и, как, таковые, никогда не теряющие своего значения. К этой же группе относятся, и его статьи по климатологии («Климат Вологодской Губернии» в Западном Географическом Общ. т. IX, и разбор сочинения академика К. С. Веселовского «О климате России» в «Вестник Географического Общества» т. XXV), геологии (Теория ледникового периода» в «Западном Географическом Обществе, 1863 г.), психологии (Экспрессия или выражение чувства у человека и животных», Русский Вестник, 1887 г.), а также его обширное, не вполне законченное, критическое исследование «Дарвинизм» (т. I в 2 частях вышел в Петербурге в 1885 г., одна же посмертная глава I т. издана в 1889 г. в СПБ.).

Последнее сочинение Данилевского вызвало резкий отзыв известного ботаника профессора Московского университета Д. А. Тимирязева, по мнению которого оно совсем не заслуживает тех похвал, с которыми отнесся к нему H. Н. Страхов, так как книга заключает в себе много логических ошибок, нового в науку ничего не вносит и является повторением возражений против теории Дарвина, сделанных уже в европейской научной литературе и окончательно признанных несостоятельными: таков например принцип скрещения, на который опирается Данилевский в своей аргументации против Дарвина.

В сущности, все наши специалисты отнеслись к труду Данилевского так же отрицательно, как профессор Тимирязев, хотя критика их по форме отличается большею мягкостью. Книга была представлена в Императорскую Академию наук для соискания премии, но удостоена её не была. Оценка книги произведена академиками А. П. Карпинским и А. С. Фаминцыным.

Первый, разобрав палеонтологические данные, находящиеся в труде Данилевского, пришел к такому заключению: «в авторе можно признать человека выдающегося ума и весьма разнообразных и значительных знаний; но в области геологии сведения его, нередко обнимающие даже детали, не лишены и крупных пробелов. Без сомнения, это обстоятельство, а также предвзятое, утвердившееся уже до рассмотрения вопроса с геологической стороны, убеждение в несправедливости теории эволюции, было причиною, что Данилевский пришел к выводам, с которым и нельзя согласиться», Указав на целый ряд примеров «высокомерного и местами заносчивого отношения Данилевского к учению Дарвина» и на необыкновенно высокую оценку самим Данилевским своей критики, вследствие которой «все здание теории Дарвина изрешетилось, а наконец и развалилось в бессвязную кучу мусора», академик Фаминцын отмечает, что почти вся критика Данилевского состоит в повторении старых возражений: «Из числа приводимых им возражений, сравнительно лишь весьма немногие принадлежат автору «Дарвинизма»; громаднейшее большинство их, и притом самые веские, более или менее подробно заявлены были его предшественниками; Данилевским же они лишь обстоятельнее разработаны и местами подкреплены новыми примерами. Окончательное заключение рецензента таково: «при изучении обширного труда Н. Я. Данилевского во всей полноте обнаружилась симпатичная, правдивая и талантливая личность автора; несомненно, что Данилевский принадлежит к числу замечательных русских людей; не требуется особенно глубокого внимания, чтобы убедиться, что он не пожалел ни времени, ни труда на приобретение многосторонних сведений, потребных для разработки разбираемых им явлений.

Книгу Данилевского я считаю полезною для зоологов и ботаников; в ней собраны все сделанные Дарвину возражения и разбросаны местами интересные фактические данные, за которые наука останется благодарною Данилевскому. Ученого, специально знакомого с направлением современной биологии, не увлекут ни лирические излияния, ни возгласы негодования Данилевского, которыми столь щедро разражается автор «Дарвинизма». С вышеуказанной точки зрения, т. е. со стороны детальных разъяснений, за сочинением Данилевского нельзя не признать значения, и будущим критикам теории Дарвина книга Данилевского, представляющая полный свод и подробное изложение всех при водимых против учения Дарвина возражений, может доставить много интересных указаний. «Дарвинизм» Данилевского предназначается автором, по его собственному заявлению, преимущественно лицам, хотя и образованным, но незнакомым специально с биологическими науками. В подобного рода произведениях, имеющих главною целью распространение научных сведений в обществе, требованием первостепенной важности является изложение трактуемого предмета в столь совершенном с научной стороны виде, чтобы и специалисты не были в состоянии представить возражений, идущих в разрез с проводимыми взглядами, или, по крайней мере, не могли указать на явный недосмотр или ошибочность взгляда автора. Это требование, по моему крайнему разумению, не выполнено трудом Данилевского; во всем его сочинении основа учения Дарвина истолкована неверно».

В своих немногочисленных, но обширных сочинениях экономического характера, Данилевский разбирает вопрос о причинах упадка ценности нашего кредитного рубля и является, в применении к России, решительным противником учения о свободной торговле, полагая, что «если адепты этого учения захотят быть добросовестными с самими собой, то увидят, что главное побуждение, которое заставляет их держаться этого учения, — не истинность его сама по себе, а то, что в их глазах оно запечатлено печатью прогресса и современности, как произведение тех народов, от которых они привыкли ожидать решения всех интересующих человечество вопросов». Статей, трактующих об упадке курса наших денег, две: они были напечатаны в 1867 г. («Торговый Сборник») и в 1882 («Русский Вестник»); первая из этих статей была издана в 1886 г. и отдельно.

Важное значение для характеристики экономического быта России имеют также и исследования Данилевского о рыболовстве.

Что касается третьей группы сочинений Данилевского, т. е. его публицистических произведений, то они печатались в «Русском Мире», «Руси» и «Московских Ведомостях и касались, или нашего нигилизма, или еще более восточного вопроса.

В этих статьях Данилевский выступает, как представитель консервативного направления: славянофилом его назвать нельзя, хотя он и высказывает свое сочувствие славянофильским взглядам; он скорее панславист; во внутренних же вопросах он гораздо ближе к взглядам Каткова, чем славянофилов.

Статьи его по восточному вопросу (и на другие общественные темы) в сущности представляют собою частное применение идей, изложенных им в труде, на котором главным образом и основывается его известность, в его книге «Россия и Европа».

Взгляд на культурно-исторические и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому», написанной в 1865-68 гг., напечатанной сперва в журнале «Заря» 1869 г. и выдержавшей затем три отдельных издания в 1871, 1888 и 1889 гг.

Основной взгляд, из которого исходит Данилевский в своей книге, высказан был раньше немецким историком Генрихом Рюккертом в его «Lehrbucb der WeltgescMchte» в 1857 г. Рюккерт отрицал единую нить в развитии человеческой цивилизации и указывал, что вместо общей цивилизации существует развитие частных культурно-исторических типов. Эта мысль, которой Рюккерт не придавал, может быть, особенно важного значения и которой он потому и не развил, обстоятельно проведена Данилевским в его книге и служит основанием для выяснения роли славянства, как культурно-исторического типа, отличного от мира романо-германского. Отвергнув деление истории на древнюю, среднюю и новую, как основанное на несущественных признаках и как соединяющее в одну группу разнородные явления (народы древнего востока с греками и римлянами, арабов с романо-германцами и т. д.), Данилевский говорит, что нужно установить деление новое, по типам организации. «Эти типы не суть ступени развития в лестнице постепенного усовершенствования существ (ступени, так сказать, иерархически подчиненные одна другой), а совершенно различные планы, в которых своеобразным путем достигается доступное для этих существ разнообразие и совершенство форм, — планы, собственно говоря, не имеющие общего знаменателя, через подведение под который можно бы было проводить между существами (разных типов) сравнение для определения степени их совершенства. Это, собственно говоря, величины несоизмеримые». Затем Данилевский указывает следующие культурно-исторические типы, уже высказавшиеся в истории:

1) египетский,

2) китайский,

3) ассиро-вавилоно-финикийский, халдейский, или древне-семитический,

4) индийский,

5) иранский,

6) еврейский,

7) греческий,

8) римский,

9) ново-семитический или аравийский и

10) романо-германский или европейский.

Сверх этого, Данилевский полагает, можно бы указать еще 2 культурно-исторических типа, «погибших насильственною смертию и не успевших развиться»: это типы перуанский и мексиканский.

Есть наконец племена, не создавшие особых типов, но входящие в качестве этнографического материала в состав других культурных групп: таковы например разные финские племена. Группируя народы по указанным типам, Данилевский формулирует и законы развития культурно-исторических типов. Этих законов пять:

1) Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или группою языков, довольно близких между собою для того, чтобы сродство их ощущалось « непосредственно, без глубоких филологических изысканий, составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще, по своим духовным задаткам, способно к историческому развитию и вышло уже из младенчества;

2) дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому типу, могла зародиться и развиться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользовались политическою независимостью;

3) начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя, при большем или меньшем влиянии чуждых, ему предшествовавших или современных, цивилизаций;

4) цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, тогда только достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны этнографические элементы, его составляющие, — когда они, не будучи поглощены одним политическим целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию, или политическую систему государств;

5) ход развития культурно-исторических типов всего ближе уподобляется тем многолетним одноплодным растениям, у которых период роста бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения — относительно короток и истощает раз навсегда их жизненную силу».

Далее Данилевский разъясняет, что развитие человечества совершалось посредством культурно-исторических типов, да иначе совершаться не может, так как «задача человечества состоит ни в чем другом, как в проявлении, в разные времена и разными племенами, всех тех сторон, всех тех особенностей, которые лежат виртуально (в возможности, in potentia) в идее человечества».

Из параллели с животным и растительным мирами Данилевский выводит, в чем состоит различие рода и вида, и, применяя к человечеству положение, что род осуществляется в действительности только в видах, заключает, что человечество выражается в отдельных племенах, из соединения которых может истекать понятие всечеловеческого, которое полнее и конкретнее понятия общечеловеческого. Установив эти общие положения философско-исторического характера, Данилевский обращается к славянству, и после подробного анализа приходит к заключению, что оно по этнографическим особенностям (по психическому строю), по различию в духовном начале (религиозном) и по различию исторического воспитания (условиям исторической жизни), представляет собою новый культурно-исторический тип, противоположный романо-германскому, и потому дела Европы имеют очень мало значения для славянства вообще и для России в частности.

Поэтому европеизм, который привит русской жизни 200 лет тому назад — есть болезнь, исцелиться от которой Россия может, только бесповоротно обратившись к своим национальным задачам. Первая из этих задач — разрешение восточного вопроса, а он, как говорит Данилевский, «не принадлежит к числу тех, которые подлежат решению дипломатии. Мелкую текущую дребедень событий предоставляет история канцелярскому производству дипломатии; но свои великие вселенские решения, которые становятся законом жизни народов на целые века, провозглашает она сама, без всяких посредников, окруженная громом и молнией, как Саваофе с вершины Синая.». Поэтому и восточный вопрос может разрешиться только мировой борьбой, а сущность этого вопроса заключается в борьбе славянства с миром европейским. В борьбе этой первое место принадлежит России, которая должна осуществить славянское единство, занять центральное положение в новом культурно-историческом типе, причем, конечно, единицы, его составляющие, нисколько не будут подавляемы, а, напротив, получат полную возможность свободного развития, которое теперь парализуется западным влиянием. Разрешение борьбы заключается в обладании Константинополем; к этому обладанию Россия придет рано или поздно в силу естественного хода вещей, причем предварительно распадается искусственное тело Австрии. В борьбе, которая предстоит, союзников из европейских государств у нас не будет (кроме Пруссии), а главным врагом будет Англия.

Когда будет разрешен восточный вопрос, возможно, будет полное проявление общеславянской культуры, которая объединит четыре основы, разделенные в других типах, а именно: религиозную, собственно-культурную, политическую и общественно-экономическую. Таковы в самом сжатом виде основы исторического миросозерцании Данилевского. Оно вызвало много критических замечаний, относившихся, как к отдельным его сторонам, так и ко всей его совокупности. Н. Н. Страхов и К. Н. Бестужев-Рюмин явились решительными сторонниками теории Данилевского, но очень веские против неё возражения были представлены Н. И. Кареевым, Вл. С. Соловьевым и др. Но как бы то ни было, в книге Данилевского есть много таких важных положений, что значение её не может быть окончательно упразднено этими возражениями: в ней выразилась и замечательная эрудиция Данилевского, и способность его к философско-историческим построениям, на основании весьма тщательного анализа исторических данных, причем Данилевский идет: обыкновенно: не проторенною ранее дорогою.

Отзывы и мнения о Николае Яковлевиче Данилевском

...«светлая голова», «сильная голова», «бесподобная голова», «попытался умом Россию понять», «мелкой, изворотливой софистикой дилетанта», «противник дарвинизма», «неутомимый шелкопряд ткани русской цивилизации», «инспектор рыбного хозяйства», «умственный фундамент», «электрик», «серьезный, отчасти нелюдимый», «исполать ему — ...из фурьериста стать русским»...

«...Данилевского, в котором, наконец, удалось мне встретить и приветствовать ревнителя в уровень с моими чаяниями и притязаниями. Куда как вполне убежденный человек стал в наше время редким и освежительным явлением».

Ф. И. Тютчев

«Если можно так выразиться, Н. Я. Данилевский принадлежал к числу тех редких людей, которых можно было бы назвать «искателями истины»; <...> поражала неотразимая сила и ясность его ума, при необыкновенной скромности, сила убеждений, твердость характера, детская чистота и прямота его души...»

П. Н. Семенов

«Есть явления в умственном мире, которые совмещают в себе и завершают собою целые периоды в развитии науки, литературы, изображают собою смысл целого направления духовной деятельности. <...> Если имя Хомякова никогда не забудется в истории русской мысли, то может быть то, что сказал Данилевский, будет более памятно, сильнее и яснее отразится в умах».

Н. Н. Страхов

«...Сказал только одно великое слово, сделав один исполинский шаг в области исторической мысли: «Теория культурных типов и смена их!».

Надо, конечно, различать в этом вопросе — прошедшее человечества от его будущего и, сверх того, собственно научную его мысль от его же патриотических надежд и пристрастий. Яснее: культурные типы были; теория этих типов — превосходна; она лучше всяких других делений для понимания истории; но будут ли еще новые культурные типы, это — другой вопрос. Весьма возможно, что и не будет более, а что человечество после целого периода кровопролитий и борьбы примет (вопреки желаниям Данилевского и моим) известный всем нам общеевропейский утилитарный характер, и, дойдя на этом пути непременно до абсурда, погибнет,— т.е. или начнет постепенно вымирать, или, посредством прогрессивного физико-химического баловства своего, произведет какую-нибудь ужасную и неожиданную всеземную катастрофу. Это весьма возможно, и потому ценность теории культурных типов для прошедшего человечества нельзя равнять с ее ценностью для будущего».

К. Н. Леонтьев

«Он написал книгу листов в 25 под заглавием «Россия и Европа». Тут и история, начиная с арийцев, и этнография, и политика, и Восточный вопрос. Представьте себе: методы естественных наук, приложенные к истории — прелесть что такое!»

А. Н. Майков

«Да ведь это будущая настольная книга всех русских надолго; и как много способствует тому язык и ясность его, популярность его, несмотря на строго научный прием».

Ф. М. Достоевский

Из книги «РОССИЯ И ЕВРОПА. ВЗГЛЯД НА КУЛЬТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СЛАВЯНСКОГО МИРА К ГЕРМАНО-РОМАНСКОМУ»

<...> Россия,— не устают кричать на все лады,— колоссальное завоевательное государство, беспрестанно расширяющее свои пределы, и, следовательно, угрожает спокойствию и независимости Европы. Это — одно обвинение. Другое состоит в том, что Россия будто бы представляет собою <...> какую-то мрачную силу, враждебную прогрессу и свободе. Много ли во всем этом справедливого? Посмотрим сначала на завоевательность России. Конечно, Россия не мала; но большую часть ее пространства занял русский народ путем свободного расселения, а не государственного завоевания. Надел, доставшийся русскому народу, составляет вполне естественную область,— столь же естественную, как, например, Франция, только в огромных размерах,— область, резко означенную со всех сторон (за некоторым исключением западной) морями и горами. Область эта перерезывается на два отдела Уральским хребтом, который, как известно, в своей средней части так полог, что не составляет естественной этнографической перегородки. Западная половина этой области прорезывается расходящимися во все стороны из центра реками: Северною Двиною, Невою — стоком всей озерной системы, Западною Двиною, Днепром, Доном и Волгою точно так же, как в малом виде Франция: Маасом, Сеною, Луарою, Гаронною и Роною. Восточная половина прорезывается параллельным течением Оби, Енисея и Лены, которые также не разделены между собою горными преградами. На всем этом пространстве не было никакого сформированного политического тела, когда русский народ стал постепенно выходить из племенных форм быта и принимать государственный строй. Вся страна была или пустыней, или заселена полудикими финскими племенами и кочевниками; следовательно, ничто не препятствовало свободному расселению русского народа, продолжавшемуся почти во все первое тысячелетие его истории, при полном отсутствии исторических наций, которые надлежало бы разрушать и попирать ногами, чтобы занять их место. Никогда занятие народом предназначенного ему исторического поприща не стоило меньше крови и слез. Он терпел много неправд и утеснений от Татар и Поляков, Шведов и Меченосцев; но сам никого не утеснял, если не назовем утеснением отражения несправедливых нападений и притязаний. Воздвигнутое им государственное здание не основано на костях попранных народностей.' Он или занимал пустыри, или соединял с собою путем исторической, нисколько не насильственной ассимиляции такие племена, как Чудь, Весь, Меря, или как нынешние Зыряне, Черемисы, Мордва, не заключавшие в себе ни зачатков исторической жизни, ни стремлений к ней, или, наконец, принимал под свой кров и свою защиту такие племена и народы, которые, будучи окружены врагами, уже потеряли свою национальную самостоятельность или не могли долее сохранять ее, как Армяне и Грузины. Завоевание играло во всем этом самую ничтожную роль, как легко убедиться, проследив, каким образом достались России ее западные и южные окраины, слывущие в Европе под именем завоеваний ненасытимо алчной России. <...>

Исторический народ, пока не соберет воедино всех своих частей, всех своих органов, должен считаться политическим калекою. <...>

...Начнем наш обзор с северо-западного угла русского государства, с Финляндии. <...> Финское племя, населяющее Финляндию, подобно всем прочим финским племенам, рассеянным по пространству России, никогда не жило исторической жизнью. <...> Россия вела войну со Швецией. <...> Россия победила и приобрела право на вознаграждение денежное, земельное или другое, лишь бы оно не простиралось на часть самой Швеции,— ибо национальная территория неотчуждаема <...>. Но мало сказать, что присоединением Финляндии от Швеции к России ничьи существенные права не были нарушены,— выгоды самой Финляндии, т. е. финского народа, ее населяющего, более, чем выгоды России, требовали перемены владычества. Государство столь могучее, как Россия, могло в значительной мере отказаться от извлечения выгод из приобретенной страны. <...> Государство и народность русские могли обойтись без полного слияния с собою страны и народности финской, к чему, конечно, по необходимости должна была стремиться слабая Швеция. <...> И действительно, только со времени присоединения Финляндии к России начала пробуждаться финская народность и достигла наконец того, что за языком ее могла быть признана равноправность со шведским в отношении университетского образования, администрации и даже прений на сейме. Сделанное Россией для финской национальности будет без сомнения оценено беспристрастными людьми; во враждебном лагере, конечно, возбуждает оно пока только негодование, доходящее иногда до смешного. В мою бытность в Норвегии, меня серьезно уверял один швед, что русское правительство, из вражды к Швеции, искусственно вызвало финскую национальность, и сочинило, с этой именно целью, эпическую поэму Калевалу. <...>

За Финляндией <...> мы встречаем так называемые немецкие Остзейские провинции (die deutschen Ostsee-Provinzen), то есть немецкие владения по берегам Балтийского моря. По названию можно, пожалуй, подумать, что дело идет о завоеванных и отторгнутых русскими от Священной Римской империи, или от заменившего ее Германского союза, провинциях Пруссии и Померании <...>, а не о населенном Эстами и Латышами пространстве от Чудского озера и реки Наровы до прусской границы,— исконной принадлежности России, где еще Ярослав основал Юрьев, переименованный потом в Дорпат (Тарту),— о пространстве, на поселение в котором первые рижские епископы считали нужным испрашивать дозволение у Полоцких князей. Кто были завоевателями в этой стране: Русские ли, то есть Славяне,— которые, в союзе с разными чудскими племенами, положили основание Русскому государству и мирными путями вносили христианство с зачатками образованности в эту прибалтийскую страну точно так же, как и в прочие части своей, составляющей одно физическое целое, государственной области,— или незваные и непрошеные немецкие искатели приключений, явившиеся сюда огнем и мечом распространять духовное владычество пап, обращать туземцев в рабство и присвоивать себе чужую собственность? Россия никогда не признавала этого вторжения пришельцев. <...>

Если бы частный человек, лишенной части своего достояния, для возвращения его принужден был, не имея возможности этого иначе достигнуть, войти в соглашение с соседями, заведомо желающими воспользоваться сим благоприятным случаем, дабы без малейшего на то права захватить и ту долю собственности неправого владельца, которая, несомненно, ему принадлежит,— мы, без сомнения, должны были бы сказать, что он поступил несогласно с правилами христианской нравственности. Но применение этих правил к междугосударственным и даже международным отношениям было бы странным смешением понятий, доказывающим лишь непонимание тех оснований, на которых зиждутся эти высшие нравственные требования. Требование нравственного образа действий есть не что иное, как требование самопожертвования. Самопожертвование есть высший нравственный закон. Собственно говоря, это тождественные понятия. Но единственное основание для самопожертвования есть бессмертие, вечность внутренней сущности человека; ибо для того, чтобы строгий закон нравственности или самопожертвования не был нелепостью, заключающею в себе внутреннее противоречие, очевидно необходимо, чтобы он вытекал из внутренней природы того, кто должен на его основании действовать, точно так же, как и во всех природных или, что то же самое, божественных законах. Но если для человека все оканчивается здешнею жизнью, то, без сомнения, и законы его деятельности не могут ниоткуда иначе почерпаться, как из требований этой же жизни,— из того, что составляет ее сущность, то есть из требований временного спокойствия, счастья, благоденствия, в которых каждое существо находит конечную и даже единственно вообразимую цель своего бытия. Только в том случае, ежели не в этом заключается внутренняя потребность нашей сущности, духа, как мы его называем,— если в нем содержится нечто иное, неисчерпываемое содержанием временной земной жизни,— может быть выставляемо и иное начало для его деятельности, начало нравственности, любви и самопожертвования. Но государство и народ суть явления преходящие, существующие только во времени, и, следовательно, только на требовании этого их временного существования могут основываться законы их деятельности, то есть политики. Этим не оправдывается макиавеллизм, а утверждается только, что всякому свое, что для всякого разряда существ и явлений есть свой закон. <...>

В юго-западном углу России лежит Бессарабия, также недавнее приобретение. Здесь христианское православное население было исторгнуто из рук угнетавших его диких и грубых завоевателей, Турок,— население, которое торжествовало это событие, как избавление из плена. Если то было завоевание, то и Кир, освободив Иудеев из плена вавилонского, был их завоевателем. Об этом и распространяться больше не стоит.

Все южнорусские степи также были вырваны из рук Турок. Степи эти принадлежат к русской равнине. Спокон века, еще со времен Святослава, боролись за них с ордами кочевников сначала русские князья, потом русские казацкие общины и русские цари. Зачем же и с какого права занесло сюда турецкую власть, покровительствовавшую хищническим набегам? То же должно сказать и о Крымском полуострове, хотя и не принадлежавшем исстари к России, но послужившем убежищем не только ее непримиримым врагам, но врагам всякой гражданственности, которые делали из него набеги при всяком удобном случае, пожигали огнем и посекали мечом южные русские области до самой Москвы. <...>

Мелкие закавказские христианские царства еще со времен Грозного и Годунова молили о русской помощи и предлагали признать русское подданство. Но только император Александр I, в начале своего царствования, после долгих колебаний, согласился наконец исполнить это желание, убедившись предварительно, что грузинские царства, донельзя истомленные вековой борьбой с Турками, Персиянами и кавказскими горцами, не могли вести долее самостоятельного существования и должны были или погибнуть, или присоединиться к единоверной России. Делая этот шаг, Россия знала, что принимает на себя тяжелую обузу, хотя, может быть, не предугадывала, что она будет так тяжела,— что она будет стоить ей непрерывной шестидесятилетней борьбы. Как бы то ни было, ни по сущности дела, ни по его форме, тут не было завоевания, а было подание помощи изнемогавшему и погибавшему. <...>

О Сибири и говорить нечего. Какое тут, в самом деле, завоевание? Где тут завоеванные народы и покоренные царства? Стоит лишь счесть, сколько в Сибири русских и сколько инородцев, чтобы убедиться, что большею частью это было занятие пустопорожнего места, совершенное (как показывает история) казацкою удалью и расселением русского народа, почти без содействия государства. <...>

Итак, в завоеваниях России все, что можно при разных натяжках назвать этим именем, ограничивается Туркестанской областью, Кавказским горным хребтом, пятью-шестью уездами Закавказья и, если угодно, еще Крымским полуостровом. Если же разбирать дело по совести и чистой справедливости, то ни одно из владений России нельзя назвать завоеванием — в дурном антинациональном и потому ненавистном для человечества смысле. <...>

Итак, состав Русского государства, войны, которые оно вело, цели, которые преследовало, а еще более — благоприятные обстоятельства, столько раз повторявшиеся, которыми оно не думало воспользоваться,— все показывает, что Россия не честолюбивая, не завоевательная держава, что в новейший период своей истории она большей частью жертвовала своими очевиднейшими выгодами, самыми справедливыми и законными, европейским интересам,— часто даже считала своею обязанностью действовать не как самобытный организм (имеющий свое самостоятельное назначение, находящий в себе самом достаточное оправдание всем своим стремлениям и действиям), а как служебная сила. Откуда же и за что же, спрашиваю, недоверие, несправедливость, ненависть к России со стороны правительств и общественного мнения Европы? <...>

У знаменитого Роттека высказана мысль, которую, не имея под рукою его Истории, не могу, к сожалению, буквально цитировать,— что всякое преуспеяние России, всякое развитие ее внутренних сил, увеличение ее благоденствия и могущества есть общественное бедствие, несчастье для всего человечества. Это мнение Роттека есть только выражение общественного мнения Европы. И это опять основано на таком же песке, как и честолюбие и завоевательность России. Какова бы ни была форма правления в России, каковы бы ни были недостатки русской администрации, русского судопроизводства, русской фискальной системы и т.д., до всего этого, я полагаю, никому дела нет, пока она не стремится навязать всего этого другим. Если это очень дурно, тем хуже для нее и тем лучше для ее врагов и недоброжелателей. <...>

Дело в том, что Европа не признает нас своими. Она видит в России и в Славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не может служить для нее простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои выгоды <...>.

Итак, при нашей уступке, что Россия — если не прирожденная, то усыновленная Европа, мы приходим к тому заключению, что она — не только гигантски-лишний, громадный исторический плеоназм (излишество. - Греч.), но даже положительное, весьма трудно преодолимое препятствие к развитию и распространению настоящей общечеловеческой, т. е. европейской или германо-романской цивилизации. Этого взгляда собственно и держится Европа относительно России. Этот взгляд, выраженный здесь только в несколько резкой форме, в сущности очень распространен и между корифеями нашего общественного мнения и их просвещенными последователями. С такой точки зрения становится понятным (и не только понятным, а в некотором смысле законным и, пожалуй, благородным) сочувствие и стремление ко всему, что клонится к ослаблению русского начала по окраинам России, к обособлению (даже насильственному) разных краев, в которых кроме русского существуют какие бы то ни было инородческие элементы,— к покровительству, к усилению (даже искусственному) этих элементов и к доставлению им привилегированного положения в ущерб русскому. Если Русь, в смысле самобытного славянского государства, есть препятствие делу европеизма и гуманитарносги, и если нельзя притом, к сожалению, обратить ее в tabula rasa (чистая доска.— Лат.) для скорейшего развития на ее месте истинной европейской культуры, pur sang (чистокровный.— Франц.): то что же остается делать, как не ослаблять то народное начало, которое дает силу и крепость этому общественному и политическому организму? <...>

Чисто политический патриотизм возможен для Франции, Англии, Италии, но невозможен для России, потому что Россия и эти страны — единицы не одинакового порядка. Они суть только политические единицы, составляющие части другой, высшей культурно-исторической единицы — Европы, к которой Россия не принадлежит по многим и многим причинам, как постараюсь показать дальше. Если же — наперекор истории, наперекор мнению и желанию самой Европы, наперекор внутреннему сознанию и стремлениям своего народа — Россия все-таки захочет причислиться к Европе, то ей, чтобы быть логической и последовательной, ничего другого не остается, как отказаться от самого политического патриотизма, от мысли о крепости, цельности и единстве своего государственного организма, от обрусения своих окраин; ибо эта твердость наружной скорлупы составляет только препятствие к европеизации России».

Европа, не признающая (как и естественно) другого культурного начала, кроме германо-романской цивилизации, так и смотрит на это дело. <...>

Естественная система истории должна заключаться в различении культурно-исторических типов развития, как главного основания ее делений, от степеней развития, по которым только эти типы (а не совокупность исторических явлений) могут подразделяться.

Отыскание и перечисление этих типов не представляет никакого затруднения, так как они общеизвестны. За ними не признавалось только их первостепенного значения, которое, вопреки правилам естественной системы и даже просто здравого смысла, подчинялось произвольному и, как мы видели, совершенно нерациональному делению по степеням развития. Эти культурно-исторические типы, или самобытные цивилизации, расположенные в хронологическом порядке, суть:

1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-вавилоно-финикийский, халдейский, или древне-семитический, 4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) новосемитический, или аравийский, и 10) германо-романский, или европейский. К ним можно еще, пожалуй, причислить два американские типа: мексиканский и перуанский, погибшие насильственною смертью и не успевшие совершить своего развития. Только народы, составлявшие эти культурно-исторические типы, были положительными деятелями в истории человечества; каждый развивал самостоятельным путем начало, заключавшееся как в особенностях его духовной природы, так и в особенных внешних условиях жизни, в которые он был поставлен, и этим вносил свой вклад в общую сокровищницу. Между ними должно отличать типы уединенные — от типов или цивилизаций преемственных, плоды деятельности которых передавались от одного к другому как материалы для питания или как удобрение (то есть обогащение разными усвояемыми, ассимилируемыми веществами) той почвы, на которой должен был развиваться последующий тип. Таковыми преемственными типами были: египетский, ассирийско-вавилоно-финикийский, греческий, римский, еврейский и германо-романский, или европейский. Так как ни один из культурно-исторических типов не одарен привилегией бесконечного прогресса и так как каждый народ изживается, то понятно, что результаты, достигнутые последовательными трудами этих пяти или шести цивилизаций, своевременно сменявших одна другую и получивших, к тому же, сверхъестественный дар христианства, должны были далеко превзойти совершенно уединенные цивилизации, каковы китайская и индийская, хотя бы эти последние и одни равнялись всем им продолжительностью жизни. Вот, кажется мне, самое простое и естественное объяснение западного прогресса и восточного застоя. Однако же и эти уединенные культурно-исторические типы развивали такие стороны жизни, которые не были в той же мере свойственны их более счастливым соперникам и тем содействовали многосторонности проявлений человеческого духа, в чем собственно и заключается прогресс. <...>

Но и эти культурно-исторические типы, которые мы назвали положительными деятелями в истории человечества, не исчерпывают еще всего круга ее явлений. Как в солнечной системе наряду с планетами есть еще и кометы, появляющиеся время от времени и потом на многие века исчезающие в безднах пространства, и есть космическая материя, обнаруживающаяся нам в виде падучих звезд, аэролитов и зодиакального света, так и в мире человечества, кроме положительно-деятельных культурных типов, или самобытных цивилизаций, есть еще временно появляющиеся феномены, смущающие современников, как Гунны, Монголы, Турки, которые, совершив свой разрушительный подвиг, помогши испустить дух борющимся со смертью цивилизациям и разнеся их остатки, скрываются в прежнее ничтожество. Назовем их отрицательными деятелями человечества. Иногда, впрочем, и зиждительная и разрушительная роль достается тому же племени, как это было с германцами и аравитянами. Наконец, есть племена, которым (потому ли, что самобытность их прекращается в чрезвычайно ранний период их развития, или по другим причинам) не суждено ни зиждительного, ни разрушительного величия,— ни положительной, ни отрицательной исторической роли. Они составляют лишь этнографический материал, то есть как бы неорганическое вещество, входящее в состав исторических организмов — культурно-исторических типов; они, без сомнения, увеличивают собою разнообразие и богатство их, но сами не достигают до исторической индивидуальности. <...>

Иногда нисходят на эту ступень этнографического материала умершие и разложившиеся культурно-исторические типы, в ожидании, пока новый формационный (образовательный) принцип опять не соединит их, в смеси с другими элементами, в новый исторический организм,— не воззовет к самостоятельной исторической жизни, в форме нового культурно-исторического типа. Так случилось, например, с народами, составлявшими Западную Римскую Империю, которые и в своей новой форме, подвергшись германскому образовательному принципу, носят название романских народов. <...>

Начну прямо с изложения некоторых общих выводов или законов исторического развития, вытекающих из группировки его явлений по культурно-историческим типам.

Закон 1. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или группою языков, довольно близких между собою, — для того, чтобы сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий,— составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло уже из младенчества.

Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользовались политическою независимостью.

Закон 3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя, при большем или меньшем влиянии чуждых, ему предшествовавших или современных цивилизаций.

Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, тогда только достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны этнографические элементы, его составляющие,— когда они, не будучи поглощены одним политическим целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию, или политическую систему государств.

Закон 5. Ход развития культурно-исторических типов всего ближе уподобляется тем многолетним одноплодным растениям, у которых период роста бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения — относительно короток и истощает раз навсегда их жизненную силу. <...>

Общечеловеческой цивилизации не существует и не может существовать, потому что это была бы только невозможная и вовсе нежелательная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к которой можно было бы примкнуть, также не существует и не может существовать, потому что это недостижимый идеал, или, лучше сказать, идеал, достижимый последовательным или совместным развитием всех культурно-исторических типов, своеобразною деятельностью которых проявляется историческая жизнь человечества в прошедшем, настоящем и будущем. Культурно-исторические типы соответствуют великим лингвистико-этнографическим семействам или племенам человеческого рода. Семь таких племен или семейств народов принадлежат к Арийской расе. Пять из них выработали более или менее полные и совершенно самостоятельные цивилизации; шестое — Кельтское, лишенное политической самостоятельности еще в этнографический период своего развития, не составило самобытного культурно-исторического типа, не имело свойственной ему цивилизации, а обратилось в этнографический материал для Римского, а потом, вместе с его разрушенными остатками, для Европейского культурно-исторического типа и произведенных ими цивилизаций. Славянское племя составляет седьмое из этих Арийских семейств народов. Наиболее значительная часть Славян (не менее, если не более, двух третей) составляет политически независимое целое — великое Русское царство. Остальные Славяне хотя не составляют самостоятельных политических единиц, но выдержали все пронесшиеся над ними бури, и ныне еще продолжающие бушевать: немецкую, мадьярскую и турецкую, не потеряв своей самобытности, сохранив язык, нравы и (в значительной части) принятую ими вначале форму христианства — Православие. <...>

Одна из таких черт, общих всем народам романо-германского типа, есть насильственность (Gewaltsamkeit). Насильственность, в свою очередь, есть не что иное, как чрезмерно развитое чувство личности, индивидуальности, по которому человек, им обладающий, ставит свой образ мыслей, свой интерес так высоко, что всякий иной образ мыслей, всякий иной интерес необходимо должен ему уступить, волею или неволею, как неравноправный ему. Такое навязывание своего образа мыслей другим, такое подчинение всего — своему интересу даже не кажется, с точки зрения чрезмерно развитого индивидуализма, чрезмерного чувства собственного достоинства, чем-либо несправедливым. Оно представляется как естественное подчинение низшего высшему, в некотором смысле даже как благодеяние этому низшему. Такой склад ума, чувства и воли ведет в политике и общественной жизни, смотря по обстоятельствам,— к аристократизму, к угнетению народностей или к безграничной, ничем не умеряемой свободе, к крайнему политическому дроблению; в религии — к нетерпимости или к отвержению всякого авторитета. Конечно, он имеет и хорошие стороны, составляет основу настойчивого образа действия, крепкой защиты своих прав и т. д. <...>

Главный интерес европейских народов, после того как прошла колониальная горячка,— обратился на вопросы гражданской и политической свободы. И опять насильственность характера проявилась не в меньшей силе, чем в религии и в колониальной политике. <...>

Что же представляет нам в параллель этой насильственности европейской истории, проявлявшейся во всяком интересе, получавшем преобладающее значение,— история России? Религия составляла и для Русского народа преобладающий интерес во все времена его жизни. Но он не ожидал проповеди энциклопедистов, чтобы сделаться терпимым. Терпимость составляла отличительный характер России в самые грубые времена. Скажут, что таков характер исповедуемого ею Православия. Конечно. Но ведь то же Православие было первоначально и религией Запада, однако же, как мы видели, оно исказилось именно под влиянием насильственности романо-германского характера. Если оно не претерпело подобного же искажения у Русского и вообще у Славянских народов, значит, в самых их природных свойствах не было задатков для такого искажения, или по крайней мере, они были так слабы, что не только не могли осилить того кроткого духа, который веет от христианства, но, напротив того, усвоив его себе, совершенно ему подчинились. <...>

Русский народ имел также период обширных, отдаленных завоеваний, или, лучше сказать, расселений; эти завоевания производились, как и во времена испанских конквистадоров, почти без участия Правительства, искателями приключений и даже разбойничьими атаманами; и, однако же, какая разница! Слабые, полудикие и совершенно дикие инородцы не только не были уничтожены, стерты с лица земли, но даже не были лишены своей свободы и собственности, не были обращены победителями в крепостное состояние.

Итак, вот одно существенное различие. Славянские народы самою природою избавлены от той насильственности характера, которую народам романо-германским, при вековой работе цивилизации, удается только перемещать из одной сферы деятельности в другую. Неужели же такая прирожденная гуманность не отразится, как совершенно особая, своеобразная черта, в характере той цивилизации, которую им удастся создать? Она и отражается во многом и многом, например, в русском законодательстве относительно смертной казни. При самом принятии христианства Владимиром, он почувствовал всю несообразность ее с высоким учением, которым просветился, и тем доказал, что более проникся духом его, чем его учителя и наставники, которые софистическими доказательствами умели устранить великодушные сомнения равноапостольного князя. Так же думал о смертной казни и Мономах, и все это — в разгар средневекового варварства в Европе. Когда, после реформы Петра, русская жизнь начала опять понемногу поворачивать в русскую колею, императрица Елизавета, женщина с истинно русским сердцем, опять отменила смертную казнь, гораздо ранее, чем в Европе даже в теории против нее восстали. <...> В принципе, по крайней мере, смертная казнь и до сих пор имеет в нашем законодательстве только характер необходимой обороны, а не правомерной кары. <...> Так же точно и отношение всего народа к преступникам запечатлено совершенно особенным, человечным и истинно христианским характером. Можно еще указать на чуждые всякой насильственности отношения как русского народа, так и самого правительства, к подвластным России народам, чуждые до такой степени, что нередко обращаются в несправедливость к самому коренному Русскому народу. Тот же характер имеет и вся внешняя политика России, также нередко к ущербу России. Эта чересчур бескорыстная политика часто имела весьма невыгодные результаты для тех, которые имели всего более прав на нашу помощь и на наше сочувствие; но самая несправедливость, самые ошибки эти имели тем не менее своим источником отсутствие насильственности в характере, побуждавшее жертвовать своими интересами — чужим. <...>

Другой вывод из выше изложенной исторической особенности важнейших моментов развития Русского народа состоит в огромном перевесе, который принадлежит в русском человеке общенародному русскому элементу над элементом личным, индивидуальным. Поэтому-то, между тем как англичанин, немец, француз, перестав быть англичанином, немцем или французом, сохраняет довольно нравственных начал, чтобы оставаться еще замечательною личностью в том или другом отношении, русский, перестав быть русским, обращается в ничто — в негодную тряпку, чему каждый без сомнения видел столько примеров, что не нуждается ни в каких особых указаниях. <...>

К началу XVIII века Россия почти окончила уже победоносную борьбу со своими восточными соседями. Дух Русского народа, пробужденный событиями, под водительством двух приснопамятных людей: Минина и Хмельницкого, одержал также победу над изменившею народным славянским началам польскою шляхтою, хотевшею принудить и русский народ к той же измене. Не в далеком будущем предстояла, без сомнения, борьба с теми или другими народами Европы, которые, со свойственными всем сильным историческим деятелям предприимчивостью и честолюбием, всегда стремились расширить свою власть и влияние во все стороны,— как через моря на Запад, так и на Восток. Der drang nach Osten (натиск на Восток.— Нем.) выдуман не со вчерашнего дня. Для этой несомненно предстоявшей борьбы необходимо было укрепить русскую государственность заимствованиями из культурных сокровищ, добытых западною наукою и промышленностью,— заимствованиями быстрыми, не терпящими отлагательства до того времени, когда Россия, следуя медленному естественному процессу просвещения, основанному на самородных началах, успела бы сама доработаться до необходимых государству практических результатов просвещения. Петр сознал ясно эту необходимость, но (как большая часть великих исторических деятелей) он действовал не по спокойно обдуманному плану, а со страстностью и увлечением. Познакомившись с Европою, он, так сказать, влюбился в нее и захотел во что бы то ни стало сделать Россию Европой. Видя плоды, которые приносило европейское дерево, он заключил о превосходстве самого растения, их приносившего, над русским еще бесплодным дичком (не приняв во внимание разности в возрасте, не подумав, что для дичка может быть еще не пришло время плодоношения), и потому захотел срубить его под самый корень и заменить другим. Такой замен возможен в предметах мертвых, образовавшихся под влиянием внешней, чуждой им идеи. Можно, не переставая жить в доме, изменить фасад его, заменить каждый камень, каждый кирпич, из которых он построен, другими кирпичами или камнями; но по отношению к живому существу, образовавшемуся под влиянием внутреннего самобытного образовательного начала, такие замещения невозможны; они могут только его искалечить.

Если Европа внушала Петру страстную любовь, страстное увлечение, то к России относился он двояко. Он вместе и любил и ненавидел ее. Любил он в ней собственно ее силу и мощь, которую не только предчувствовал, но уже сознавал,— любил в ней орудие своей воли и своих планов, любил материал для здания, которое намеревался возвести по образу и подобию зародившейся в нем идеи, под влиянием европейского образца; ненавидел же самые начала русской жизни — самую жизнь эту, как с ее недостатками, так и с ее достоинствами. Если бы он не ненавидел ее со всею страстностью своей души, то обходился бы с нею осторожнее, бережнее, любовнее. Потому в деятельности Петра необходимо строго отличать две стороны: его деятельность государственную, все его военные, флотские, административные, промышленные насаждения, и его деятельность реформативную в тесном смысле этого слова, т. е. те изменения в быте, нравах, обычаях и понятиях, которые он старался произвести в Русском народе. Первая деятельность заслуживает вечной признательной, благоговейной памяти и благословения потомства. Как ни тяжелы были для современников его рекрутские наборы (которыми он не только пополнял свои войска, но строил города и заселял страны), введенная им безжалостная финансовая система, монополии, усиление крепостного права, одним словом, запряжение всего народа в государственно тягло,— всем этим заслужил он себе имя Великого — имя основателя русского государственного величия. Но деятельностью второго рода он не только принес величайший вред будущности России (вред, который так глубоко пустил свои корни, что доселе еще разъедает русское народное тело), он даже совершенно бесполезно затруднил свое собственное дело: возбудил негодование своих подданных, смутил их совесть, усложнил свою задачу, сам устроил себе препятствия, на поборение которых должен был употреблять огромную долю той необыкновенной энергии, которою был одарен и которая, конечно, могла бы быть употреблена с большею пользою. К чему было брить бороды, надевать немецкие кафтаны, загонять в ассамблеи, заставлять курить табак, учреждать попойки (в которых даже пороки и распутство должны были принимать немецкую форму), искажать язык, вводить в жизнь придворную и высшего общества иностранный этикет, менять летосчисление, стеснять свободу духовенства? К чему ставить иностранные формы жизни на первое, почетное, место и тем накладывать на все русское печать низкого и подлого, как говорилось в то время? Неужели это могло укрепить народное сознание? Конечно, одних государственных нововведений (в тесном смысле этого слова) было недостаточно: надо было развить то, что всему дает крепость и силу, т. е. просвещение; но что же имели общего с истинным просвещением все эти искажения народного облика и характера? Просвещение к тому же не насаждается по произволу, как меняется форма одежды или вводится то или другое административное устройство. Его следовало не насаждать извне, а развивать изнутри. Ход его был бы медленнее, но зато вернее и плодотворнее. <...>

Но и нигилизм, и аристократизм, и демократизм, и конституционализм составляют только весьма частые проявления нашего европейничанья; самый общий вид его, по-видимому менее зловредный, в сущности же гораздо опаснейший из всех, есть наше балансирование перед общественным мнением Европы, которую мы признали своим судьею, перед решением которого трепещем, милость которого заискиваем. Такое отношение к иностранному общественному мнению, даже если бы это мнение не было радикально враждебно всему русскому, не может не лишать нас всякой свободы мысли, всякой самодеятельности. Мы уподобляемся тем франтам, которые, любя посещать общество, не имеют уверенности в светскости своих манер. Постоянно находясь под гнетом заботы, чтобы их позы, жесты, движения, походка, костюм, взгляды, разговоры отличались бонтонностью и комильфотностью,— они, даже будучи ловки и неглупы от природы, ничего не могут сделать, кроме неловкостей, ничего сказать — кроме глупостей. Не то же ли самое и с нашими общественными деятелями, беспрестанно оглядывающимися и прислушивающимися к тому, что скажет Европа, признает ли действия их достойными просвещенного европеизма? Фамусов, в виду бесчестия своей дочери, восклицает: что скажет княгиня Марья Алексевна! — и этим обнаруживает всю глубину своего нравственного ничтожества. Мы возвели Европу в сан нашей общей Марьи Алексевны, верховной решительницы достоинства наших поступков. Вместо одобрения народной совести признали мы нравственным двигателем наших действий трусливый страх перед приговорами Европы, унизительно-тщеславное удовольствие от ее похвал. <...>

Точно так же чураемся мы обвинения в панславизме, как будто честный русский человек, понимающий смысл и значение слов, им произносимых, может не быть панславистом, т. е. может не стремиться всеми силами души своей к свержению всякого ига с его славянских братии, к соединению их в одно целое, руководимое одними славянскими интересами,— хотя бы они были сто раз противуположны интересам Европы и всего остального света, до которых нам нет и не должно быть никакого дела. <...>

Из статьи «НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ КОНСТИТУЦИОННЫХ ВОЖДЕЛЕНИЙ НАШЕЙ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕССЫ»

Политические воззрения и убеждения, государственная воля Русского народа составляют непреложный политический инстинкт, настоящую политическую веру, в которой сам он не сомневается и относительно которой никто, сколько-нибудь знакомый с нашим народным духом, усомниться не может. Я позволю себе привести следующее место из моей книги «Россия и Европа», ясно выражающее мою мысль:

«Нравственная особенность русского государственного строя заключается в том, что Русский народ есть цельный организм, естественным образом, не посредством более или менее искусственного государственного механизма только, а по глубоко вкорененному народному пониманию, сосредоточенный в его Государе, который, вследствие этого, есть живое осуществление политического самосознания и воли народной, так что мысль, чувство и воля его сообщаются всему народу процессом, подобным тому, как это совершается в личном самосознательном существе. Вот смысл и значение Русского самодержавия, которое нельзя поэтому считать формой правления в обыкновенном, придаваемом слову «форма», смысле, по которому она есть нечто внешнее, могущее быть измененным без изменения сущности предмета, могущее быть обделано как шар, куб или пирамида, смотря по внешней надобности, соответственно внешней цели. Оно, конечно, также форма, но только форма органическая, т. е. такая, которая неразделима от сущности того, что ее на себе носит, которая составляет необходимое выражение и воплощение этой сущности. Такова форма всякого органического существа, от растения до человека; посему и изменена, или, в применении к настоящему случаю, ограничена такая форма быть не может. Это невозможно для самой самодержавной воли, которая по существу своему, т. е. по присущему народу политическому идеалу, никакому внешнему ограничению не подлежит, а есть воля свободная, т. е. самоопределяющаяся».

Сомневаться, что таково именно понятие Русского народа о власти Русского Государя, невозможно; спрашивать его об этом бесполезно и смешно. Такой вопрос был уже задан ему самой историей, и ответил он на него не списками голосов, опускаемыми в урны, а своими деяниями, своим достоянием и кровью. Было время, когда государство в России перестало существовать, когда была tabula rasa, на которой народ мог писать что ему было угодно. Он по слову Минина собрался и снарядил рать, освободил Москву и вновь создал государство по тому образцу, который ясными и определенными чертами был запечатлен в душе его; Изменился ли с того времени этот постоянно присущий ему образ, и если б, избави Боже, ему пришлось вновь проявить эту свою творческую, зиждительную деятельность, не так ли же точно он бы поступил, как и в приснопамятных 1612 и 1613 годах? Пусть всякий вдумается в этот вопрос и ответит на него пред своей совестью, не кривя душой!

Но, при таком понятии народа о верховной власти, делающем Русского государя самым полноправным, самодержавным властителем, какой когда-либо был на земле, есть, однако же, область, на которую, по понятию нашего народа, власть эта совершенно не распространяется,— это область духа, область веры. Может быть, скажут, что тут нет никакой особенности Русского народа, что вера всегда и везде составляет нечто не подлежащее никакой внешней власти, что всевозможные принуждения и гонения никогда не достигали своей цели. Но дело не в принуждениях и гонениях, а в том, что многие, в других отношениях высокоразвитые и свободолюбивые народы не придавали такого первенствующего, наисущественнейшего значения внутреннему сокровищу духа,— так что предоставляли решение относящихся до него вопросов государственной власти между тем как за малейшее право внешней, гражданской или политической свободы стояли с величайшею твердостью. <...>

Я уже сказал, что и политический строй Русского государства составляет предмет настоящей политической веры Русского народа, которой он держится и будет, несмотря ни на что, твердо и неизменно держаться именно как веры. Если, следовательно, когда-либо Русский Государь решится дать России конституцию, то есть ограничить внешним формальным образом свою власть, потому ли, что коренная политическая вера его народа была бы ему не известна, или потому, что он считал бы такое ограничение своей власти соответствующим народному благу, то и после этого народ тем не менее продолжал бы считать его Государем полновластным, неограниченным, самодержавным, а следовательно, в сущности он таковым бы и остался. Конечно, Государь, подобно всякому человеку, может и должен себя ограничивать; но он не может сделать, чтоб это самоограничение, т.е. истинная свобода, стало ограничением внешним, формальным, извне обязательным, т.е. принудительным. В самом деле, в чем бы это внешнее ограничение заключалось, на что опиралось бы оно, когда народ его бы не признал и не принял? А он его не принял бы и не признал бы, потому что мысли об этом не мог бы в себя вместить, не мог бы себе усвоить, как нечто совершенно ему чуждое. Конечно, он исполнял бы всю повеленную ему внешнюю обрядность, выбирал бы депутатов, как выбирает своих старшин и голов, но не придавал бы этим избранным иного смысла и значения, как подчиненных слуг царских, исполнителей его воли, а не ограничивателей ее. Что б ему ни говорили, он не поверит, сочтет за обман, за своего рода «золотые грамоты». Но если бы, наконец, его в этом убедили, он понял бы одно, что у него нет более Царя, нет и Русского царства, что наступило новое Московское разорение, что нужны новые Минины, новые народные подвиги, чтобы восстановить царя и царство...

Итак, внешнее формальное ограничение царской власти — что и составляет единственный смысл, который можно соединить со словом конституция,— немыслимо и неосуществимо; оно осталось бы пустой формой, не дающей никаких других гарантий или обеспечений политических и гражданских прав, кроме тех, которые верховная власть хочет предоставить своему народу, насколько и когда этого хочет — как всегда от ее воли зависящий и ни от чего иного не зависящий дар.

Для гарантий, для обеспечения прав, скажем прямо, для ограничения царской власти, очевидно, нужно иметь опору вне этой власти, а этой-то опоры нигде и не оказывается. Желаемая конституция, вожделенный парламент ведь никакой иной опоры, кроме той же царской воли, которую они должны ограничивать, не будут и не могут иметь. Каким же образом ограничат они эту самую волю, на которую единственно только и могут опираться? Ведь это nonsense, бессмыслица. Архимед говорил, что берется сдвинуть даже шар земной, но лишь под условием, что ему дадут точку опоры вне его. Мюнхгаузен считал возможным решить подобную задачу иным образом, вытащив себя за собственную косу из болота, в которое завяз.

Как же назвать после этого желание некоторыми, конечно, весьма немногими в сущности, русской конституции, русского парламента? Как назвать учреждение, которое заведомо никакого серьезного значения не может иметь, как назвать дело, имеющее серьезную форму, серьезную наружность при полнейшей внутренней пустоте и бессодержательности? Такие вещи на общепринятом языке называют мистификациями, комедиями, фарсами, шутовством. <...>

Из статьи «ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАШЕГО НИГИЛИЗМА»

Самостоятельность наша в деле нигилизма оказалась только в одном,— в том, в чем всякая подражательность самостоятельна, именно мы утрировали, а следовательно, и окарикатурили самый нигилизм, точно так же, как и новейшие моды утрируются и принимают карикатурный вид, переходя на головы, плечи, талии провинциальных модниц и франтов.

Все различие между нашим нигилизмом и нигилизмом заграничным, западным, заключается единственно в том, что там он самобытен, а у нас подражателен, и потому тот имеет некоторое оправдание, будучи одним из неизбежных результатов исторической жизни Европы, а наш висит на воздухе, ничем не поддерживается и ничем не оправдывается и, несмотря на всю его печальность, есть явление смешное, карикатурное, составляет сюжет комедии, разыгранной нами на сцене истории, как, впрочем, и многие другие комедии и фарсы. <...>

Если вникнем в отношение нигилизма, да и прочих, менее радикальных течений нашей интеллигенции, как к нашему религиозному, так и ко всем прочим нашим идеалам, то, пожалуй, и действительно найдем, что составляло в их глазах загрязнение и искажение этих идеалов. Это было то, что эти идеалы носили на себе печать всяческого отвержения, именно, что они были свои, русские. Такой печати было вполне достаточно, чтобы, не вникая в сущность и глубь их, уже просто и прямо считать их вполне негодными. Если всякая мелочная бытовая черта считалась уже чем-то достойным презрения, потому что была русской,— как это, например, отразилось в самом языке тем презрительным оттенком, который присвоился у нас слову «доморощенный»,— то во сколько же сильнейшей степени должно было это относиться к тому, что выставлялось,— horribile dictu! (страшно сказать! — Лат.) — русским идеалом, религиозным, политическим, экономическим! Этого одного, конечно, было достаточно для их отвержения. Может ли что хорошее происходить от Назарета!

Отношение наших отрицателей к политическому идеалу Русского народа было, если возможно, еще проще, еще элементарнее. Вникать в его сущность, в его особенности, сравнительно с политическими идеалами других народов, без чего ведь никакое критическое отношение невозможно,— об этом никто и помышления не имел. Не обращалось внимания и на то, что это идеал чуть не ста миллионов людей, не со вчерашнего дня появившийся, а переживший столько исторических превратностей, мало того, не раз восстановлявшийся самим Русским народом, когда ход событий делал его более или менее полным хозяином своих судеб. Правда, была черта в общественном и политическом строе России, которая не могла не считаться настоящим загрязнением и искажением политического идеала ее народа. Я говорю о крепостном праве. <...>

Именно на этом примере крепостного права не оправдалась ли вера Русского народа в его политический идеал, не пало ли рабство по манию Русского царя? И вот тут-то явилась во всей своей силе ирония судьбы. Как раз в то самое время, когда осуществлялись надежды народа, когда политический идеал его столь блистательно и беспримерно оправдывался, в это самое время нарождался нигилизм, т. е, нарождалось отрицание, между прочим и даже главным образом, этого самого идеала. Какое доказательство подражательности, несамобытности, беспочвенности нашего нигилизма может сравняться с этим совпадением? Не очевидно ли после этого, что он не исходил из явлений русской жизни как из точек своего отправления? Более посчастливилось, правда, самобытным экономическим явлениям русской жизни: общине и артели. Но почему? Как, по Канту, на недоведомую нам сущность вещей самих в себе мы надеваем субъективные формы нашего созерцания: пространство и время, и только в них их постигаем, так же точно и наши демократы, социалисты и нигилисты надевают на совершенно недоведомую им сущность экономических явлений русской жизни, общину и артель, формы западного социализма, и вне их не могут их постигнуть ни поклонники, ни хулители. Какое же после этого может быть и тут самостоятельное отношение, будет ли оно критическое или утвердительное! <...>

Подражательность началась у нас с реформ Петра I, в своей страстности далеко перешедших за должную меру заимствований, необходимых тогда собственно лишь для некоторых чисто государственных потребностей. <...> Начавшись в области чисто государственной, с войска, флота (где действительно была необходима) и администрации, подражательность долго, почти все прошлое столетие не налагала печати своей на нашу внешнюю политику, которая, за небольшими лишь исключениями, оставалась самобытною и чисто национальною до самой смерти Екатерины Великой, и во благо нам было это. Только с этого времени потеряла наша внешняя политика национальность направления и тем обратила всю нашу мощь в служебную силу для чуждых нам европейских, преимущественно же немецких интересов; а когда, в течение нынешнего столетия, и призывалась на короткое время народно-русская политика, под давлением ли общественного мнения, как в 1877 году, или по собственному почину руководящих лиц, как в 1828—1853 годах, это направление не имело выдержки, и даже при благоприятных результатах войн, достигнутых большими жертвами крови и денег, мы поступались ими.

Но подражательность эта, все возрастающая и расширяющаяся, была все-таки бессознательною. Мы даже обольщались мыслью, что идем путем самостоятельного развития. Только с конца тридцатых и начала сороковых годов наша подражательность была приведена к сознанию, и притом с двух противоположных точек зрения. Одни, славянофилы, обличали ее и усматривали в ней корень и причину всех наших внутренних зол и неустройств, всей нашей культурной слабости. Другие, западники, напротив того, видели все зло нашей жизни в недостаточности нашей подражательности, в ее односторонности и несмелости. По их мнению, все зло заключалось в путах, налагаемых на нас национальностью, в путах, препятствующих нам свободно двигаться вперед по пути прогресса, начертанному Западом. Они обличали, отрицали и опровергали тогда, как и до сих пор это продолжают делать, мечту самобытности, и в заимствовании сущности и форм западной жизни и мысли видели единственный путь спасения, единственный путь истинного прогресса.

Это западническое направление, проповедывавшееся в наиболее распространенных журналах и с кафедр талантливейшими и влиятельнейшими профессорами, завоевывало себе все больший и больший круг читателей и слушателей уже по одному тому, что гармонировало со всем подражательным характером, складом и строем нашей культуры. Скоро стало оно господствующим и в сознании нашей интеллигенции, как уже и прежде было на деле и, несмотря на разные правительственные течения, на подтягивания и ослабления цензурных поводьев, продолжало преобладать в течение всех сороковых и пятидесятых годов.

Этою проповедью сознательной подражательности были вытравлены из умов всякие начала самобытности, жившие в них хотя бы в качестве предрассудков или иллюзий. Даже всякое стремление к самобытности было заклеймено названиями обскурантизма, косности и т. п. нелестными эпитетами, и этим самым была возбуждена алчба и жажда напитаться и напиться приготовленным уже и для нас на Западе брашном и питьем. Умы, таким образом настроенные, были как губка, готовая всосать в себя жидкость, или как пустой сосуд, ожидающий своего содержания и готовый всею силою пустоты втянуть его в себя, лишь только ему будет дано прикоснуться к нему своим горлышком. <...>

Я уже заметил, да и всем это известно, что почти одновременно с западничеством возникло у нас и противоположное направление умов, вполне это понимавшее и видевшее единственный путь спасения и преуспеяния в самобытности развития. К этому направлению принадлежали люди высокоталантливые, высокообразованные, и притом не только проникнутые идеями русской жизни, но и гораздо лучше своих противников знакомые с ходом развития западной жизни и западных идей,— с европейской жизнию, наукою и мыслью. Но бессознательная подражательность была уже так вкоренена в умы самих власть имевших, что инстинктивно симпатизируя с западническим направлением, приняли и они возжигаемый славянофилами спасительный маяк за обманный огонь, ведущий корабль на подводные скалы и мели. Известно, что не только когда западническое направление процветало под строгою цензурою, но и когда значительная степень свободы, сначала под легкою цензурою, а потом и вовсе без нее, была дана нашей литературе, когда не только неопределенно-западнические, но уже и прямо-нигилистические идеи могли открыто печатно излагаться и страстно проповедываться: издания славянофилов, как наивреднейшие, запрещались одно за другим: «Молва», «Парус», «День», «Москвич» — как костями покрыли скорбный путь, которым должно было пробиваться русское самобытное направление. Даже издание, не относившееся собственно к славянофильскому направлению, но родственное ему тем, что также стояло за самобытность, именно «Время» Достоевского, было запрещено при самом свободном взгляде на литературу из-за пустой обмолвки или недоразумения по польскому делу, между тем как другие журналы и газеты, явно сочувствовавшие польщизне, продолжали благоденствовать. Так претила всякая мысль о самобытности! А противодействие часто талантливой и страстной проповеди подражательности противниками по меньшей мере столь же талантливыми, конечно, имело бы весьма сильное влияние в то именно время, когда учение о сознательной подражательности только что начиналось, не успело еще окрепнуть, утвердиться в умах и находилось, как говорится в химии, in statu nascenti (в состоянии рождения.— Лат.). Впоследствии, когда, на свободе распространившись и утвердившись, оно получило, подобно всякому учению, в значительной мере характер догматичности, неоспоримости и предрассудка, искоренить его уже было трудно. Я не хочу этим сказать, что если бы славянофильскому направлению дана была та же свобода развиваться и распространяться своевременно путем печати, как направлению противоположному,— то мы совершенно бы избавились от нигилизма; но полагаю, что смело можно утверждать, что он никогда бы не занял тогда господствующего положения в среде нашей интеллигенции, всегда встречал бы в значительной ее доле сильный отпор и потому не получил бы того повального характера, тех пагубных последствий, какие имел и до сих пор еще имеет.

Таким образом, по независящим, как у нас говорится, от редакции причинам, западническое направление, сознательно стоявшее за подражательность, не имело достойных себе противников. Таковыми были лишь издания с так называемым казенным направлением, которые своей бездарностью, тошноту возбуждающим подобострастием, льстивостью и лживостью тона в сущности служат отрицательным образом тому же делу, как и западнические, выгодно оттеняя их собою.

При этом невольно воскликнешь: какой неразумной и страшной силой может сделаться цензура, какие медвежьи услуги может она оказывать, как велик может быть приносимый ею вред, при всем желании принести пользу, и потому как должна она быть осторожна не столько в том, что она допускает, сколько в том, что она запрещает! Так и в настоящем случае, не в том должно ее обвинять, что она пропускала междустрочные намеки,— мы видим, что они были почти безвредны, и не в том, что под сенью ее процветало западническое подражательное направление,— какой мало-мальски законный предлог могла бы она иметь, чтобы стеснять его? — а в том, что она яростно преследовала то единственное направление, которое могло бы служить противовесом учению о подражательности, из коего проистекает все наше зло: как нигилизм,— указанным мною косвенным путем,— так и всякое другое, в какой бы то ни было стороне жизни и мысли. <...>

См. также статью: Данилевский, Григорий Петрович, писатель

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.