Василий III, Иванович, Великий князь

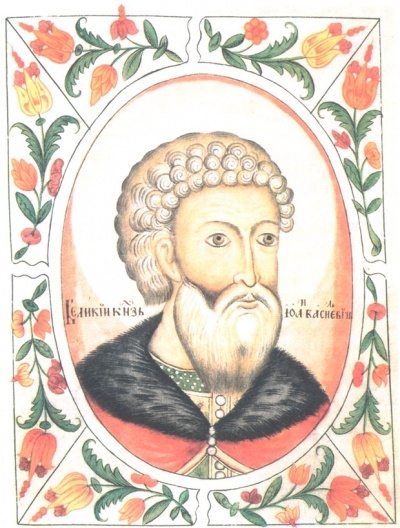

Великий князь Московский и Государь Всея Руси Василий II Иванович

Василий Иванович, второй сын Великого князя и Государя всея Руси Ивана Васильевича и Софьи Палеолог(† 7 апреля 1503), младшей дочери морейского (на полуострове Пелопоннес, Греция) деспота Фомы (из Палеологов; † 12 мая 1465). В святом крещении Гавриил (в иночестве Варлаам), в честь архангела Гавриила, память которого праздновалась в день его рождения, 26 марта.

Василий Иванович, второй сын Великого князя и Государя всея Руси Ивана Васильевича и Софьи Палеолог(† 7 апреля 1503), младшей дочери морейского (на полуострове Пелопоннес, Греция) деспота Фомы (из Палеологов; † 12 мая 1465). В святом крещении Гавриил (в иночестве Варлаам), в честь архангела Гавриила, память которого праздновалась в день его рождения, 26 марта.

От Рюрика колено XIX. По порядку престолонаследия — семьдесят первый Великий князь и Государь всея Руси.

Летопись говорит, что родился княжич «в 8 част нощи» 25 марта 1479 г., что соответствует 3 часам 15 минутам ночи местного времени следующего дня — 26 марта. Но по другим данным, Василий родился 15 марта.

Крещен 4 апреля в Троице-Сергиевом монастыре архиепископом Ростовским Вассианом (Рыло, † 23 марта 1481) и игуменом Паисием († 22 (по другим данным, 23) декабря 1501) и наречен в честь парийского епископа преподобного Василия († во второй половине VIII в.; память 12 апреля) и своего деда Василия Васильевича Темного (№ 66).

| Великий князь Иван III Васильевич, второй сын Великого князя Василия Васильевича Темного и Марии Ярославны, дочери серпуховского князя Ярослава Владимировича.

Миниатюра из Титулярника |

В 1492 году начали подыскивать будущую жену – о «пристойных ему невестах, из дочерей королевских», велено наведаться Траханиоту, ехавшему послом из Москвы к дворам немецким. Писал по приказанию матери к русскому изгнаннику князю Василию Михайловичу Верейскому, мужу племянницы Софьиной, о дозволении ему возвратиться на Русь в 1493 году.

Угощал на Москве, в 1495 году, в Дорогомилове, послов литовских, приехавших за сестрой его, Еленой, невестой польского короля Александра, а 20 октября того же года, его отец, уезжая в Великий Новгород, оставляет его вместе с матерью в Москве.

В декабре 1497 г. оказывается замешанным в заговоре против своего племянника, князя Дмитрия Ивановича Внука, и его матери Елены Волошанки, связанном с желанием его отца, Великого князя Ивана III, сделать Дмитрия своим соправителем и наследником. Великий князь заключает Василия «за приставы» (взят отцом под стражу), а шестерых участников заговора, советников Василия, казнит 27 декабря.

Оправданный, прощен отцом и наименован «государем Великим князем Новгорода и Пскова» 19 апреля 1499 года.

В 1499 г. Иван III прощает Василия и 21 марта жалует его Великим княжением и городами Великим Новгородом и Псковом и именует – «государем Великим князем Новгорода и Пскова» 19 апреля 1499 года. В конце того же года к Ивану является посольство из Пскова, обеспокоенное таким решением, однако Великий князь не изменяет его.

Весной 1501 г. псковичи присылают новое посольство к Василию и его отцу с просьбой защитить их от произвола немцев, разграбивших и арестовавших русских купцов. Великие князья отправляют во Псков князя Василия Васильевича Немого Шуйского вместе с новгородским войском, а князя Даниила Александровича Пенка с московским войском воевать Немецкую землю.

С открытием военных действий против Александра, короля польского, повел полки из Новгорода к северным окраинам Литвы в 1501 году. Объявлен Великим князем владимирским и московским, наследником престола всероссийского, 14 апреля 1502 года. Чеканил свою монету во Владимире и в Москве, между тем как сестра его, королева Елена, отказалась искать брату невест среди принцесс, пока не утвердится мир между Литвой и Русью, в 1503 году.

21 сентября 1503 г. выезжает с отцом на богомолье в Троице-Сергиев монастырь и далее в города Переяславль, Ростов и Ярославль. 9 ноября Великие князья возвращаются в Москву.

В декабре 1504 г. участвует вместе с отцом в церковном соборе в Москве, на котором осуждены новгородские и московские еретики (так называемая ересь «жидовствующих»): «и повелеша лихих смертною казнью казнити». 27 декабря по повелению Великих князей в Москве сжигают дьяка Ивана-Волка Васильевича Курицына, Митю Коноплева и Ивашку Максимова, «а иных в заточение заделаша, а иных по монастырям».

4 сентября (по другим данным, 8 сентября или даже 18 октября) 1505 г. женится на Соломонии, дочери боярина Юрия Константиновича Сабурова († в 1512). По рассказу современника, невеста была выбрана им из полутора тысяч дочерей боярских, собранных в Москву. Молодых в Успенском соборе венчает митрополит Симон († 26 (или 30) апреля 1511).

В том же году после смерти своего отца (27 октября) наследует Московское государство и вступает на престол без церковных обрядов, согласно завещанию отца наделяет уделами своих братьев, тогда же заковывает в цепи венценосного узника, Великого князя Дмитрия (см. 70), племянника своего. 7 декабря того же года направляет Василия Наумова послом в Крым к хану Менгли-Гирею († в субботу 7 апреля 1515) с известием о кончине отца и своем вступлении на престол. Наумов возвращается из Крыма 1 августа с «шертными» (присяжными) грамотами на верность Великому князю и Государю. Тогда же Василий ужесточает условия содержания своего племянника Дмитрия и приказывает заковать его «в железа».

В декабре того же года казанский царевич Кудайкул († 13 марта 1523) через посредничество митрополита Симона просит Великого князя позволения принять крещение. 21 декабря Василий присутствует при его крещении (с именем Петр) и 28 декабря казанский царевич приносит крестоцеловальную запись московскому Великому князю на верность и неотъезд в Казань и Литву.

25 (по другим данным, 23) января 1506 г. Василий выдает за царевича свою сестру Евдокию (№ 188). В апреле того же года собирает войско для похода на Казань. 22 мая судовая рать под командованием его брата Дмитрия Жилки (№ 169) и конная под командованием князя Александра Владимировича Ростовского осаждают Казань, однако терпят поражение и уходят к Нижнему Новгороду. В конце августа того же года посылает посла Ивана Кобяка († после 1510) в Польшу навестить овдовевшую сестру свою Елену, которая была супругой Великого князя Литовского и польского короля Александра Казимировича. Пытается занять престол умершего короля Александра, но без успеха.

Василий начал переговоры с польско-литовской знатью, предлагая себя в качестве кандидата на престол. Он обещал сохранить права католической церкви, но попытка провалилась: королём был избран Сигизмунд I. В ответ Василий поддержал мятеж литовского магната Михаила Глинского против Сигизмунда, что привело к войне (1507–1508). По её итогам Литва признала переход под власть Москвы земель князей, ранее перешедших на сторону Ивана III.

В марте 1507 г. казанский хан Мухаммед-Эмин († в конце 1518) присылает к Великому князю посла Абдулу с предложением о заключении мира. Посоветовавшись с братьями и боярами, Великий князь соглашается на мир с ханом и посылает к нему дьяка Елизара Сукова. Хан освобождает его посла Михаила Кляпика, а также русских пленников, и заключает мир. В октябре того же года Великий князь повелевает перенести мощи своих прародителей, князей Рюриковичей, в новопостроенный Архангельский собор.

В начале весны 1508 г. Великий князь принимает на службу князя Михаила Львовича Глинского (из Мансур-Киятовичей; † 15 сентября 1534, знатнейшего вельможу литовского) с братьями и посылает к нему своего воеводу князя Александра Федоровича Аленку (№ 14) с детьми боярскими. Этими силами, насчитывающими вместе с войском князя Северского Василия Ивановича Шемячича около 60 тысяч человек, поручает воевать литовские земли вокруг городов Минска и Слуцка. Война оказалась не слишком блистательной и скоро оконченную миром, в 1508 году.

В мае того же года завершается строительство нового кирпичного двора, заложенного еще его отцом, Иваном III. 7 мая сюда переселяется Великий князь вместе со своей супругой Соломонией.

19 сентября того же года к нему приезжает посольство от Великого князя Литовского и польского короля Сигизмунда I Старого (из Ягеллонов; † 1 апреля 1548). 8 октября между сторонами заключен мир, по которому Великий князь «написал в своей стороне» служилых князей с их вотчинами: Василия Ивановича Шемячича, Василия Семеновича Мниха Стародубского, а также князей Новосильских, Одоевских, Воротынских, Белевских, Трубецких и Мосальских. Тогда же приказывает прибыть в Москву князю Михаилу Глинскому и жалует ему в вотчину город Малоярославец, а в кормление Боровск.

Заключил мирный, полезный Ганзе договор с Ливонией в 1509 году.

В ноябре того же года возлагает опалу на князя Василия Даниловича Холмского (№ 73) и сажает его в тюрьму на Белоозере, где тот и умирает. В конце года назначает наместником во Псков князя Ивана Михайловича Репню Оболенского.

14 февраля 1509 г. «в нужде и в тюрьме» умирает племянник Василия Дмитрий Иванович Внук. Великий князь повелевает похоронить его в Архангельском соборе возле его отца и своего брата Ивана Ивановича Молодого.

Весной того же года принимает и отпускает послов от крымского хана, а также от польско-литовского короля и от Ливонского ордена. Летом принимает послов из Пскова, которые жалуются ему на своего князя-наместника Ивана Репню Оболенского и просят дать им другого наместника. Великий князь обещает рассудить их по приезде в Великий Новгород.

|

||

| Кресла или трон слоновой кости, В.К. Иоанна III-го. Россия, Москва, 1851 г. Автор оригинала: Солнцев, Фёдор Григорьевич. 1801-1892. Бумага, хромолитография Дрегера Ф.. 52,7х38,8 см. ГЭ |

||

|

|

|

| Фрагменты резьбы по слоновой кости на троне Великого князя Иоанна III-го. Россия, Москва, 1851 г. Автор оригинала: Солнцев, Фёдор Григорьевич. 1801-1892. Бумага, хромолитография Дрегера Ф. ГЭ |

||

23 сентября того же года вместе с братом Андреем Старицким и свитой выезжает из Москвы в Великий Новгород и приезжает туда 26 октября. Узнав о его приезде, псковичи присылают к нему многочисленное представительное посольство с дарами и с челобитьем на наместника. Великий князь обещает пожаловать «свою отчину» Псков и разобраться с наместником. В свою очередь, князь Репня Оболенский также приезжает в Великий Новгород с жалобой Великому князю на псковичей.

В декабре того же года в Великий Новгород из Пскова приезжают девять посадников, купеческие старосты всех рядов и знатные горожане с жалобами на наместника. Великий князь обещает на Крещение (6 января) дать им свой ответ.

5 января 1510 г. после торжественного освящения воды в реке Волхов (вытекает из озера Ильмень и впадает в Ладожское озеро) бояре Великого князя приказывают псковичам собраться на Государевом дворе и там объявляют им от имени Великого князя: «Пойманы есте Богом и государем Великим князем Васильем Ивановичем всея Руси».

По получении этого известия в Пскове собирается вече, на котором горожане решают не воевать с Великим князем, но обратиться к нему с челобитьем. Василий присылает во Псков своего дьяка Василия Третьяка Васильевича Долматова († между 1514 и 1517) и объявляет две свои «воли»: «Чтобы у вас веча не было, да и колокол вечевой сняли, а здесь быть двум наместникам, а по пригороду по наместнику же». Кроме того, дьяк объявляет о желании Великого князя лично приехать во Псков поклониться Святой Троице. С плачем и рыданием псковичи соглашаются на эти условия, и 13 января дьяк Василий Долматов спускает вечевой колокол и увозит его в Великий Новгород.

24 января того же года Василий приезжает во Псков. Через два дня созывает к себе на двор всех псковичей и 300 лучших псковских семей переселяет в Москву. Псковскими наместниками Великий князь назначает окольничего Григория Федоровича Давыдова († после лета 1521) и боярина Ивана Андреевича Челяднина († после 1523), а также оставляет здесь дьяка Михаила Григорьевича Мунехина (по прозвищу Мисюрь; † 11 марта 1528) и других чиновных людей и дает псковичам свою уставную грамоту. 18 февраля Василий покидает Псков и через Великий Новгород возвращается в Москву. Летом того же года Великий князь переселяет во Псков 300 московских семей.

21 июля того же года Василий встречает с почетом приехавшую в Москву дочь крымского хана Менгли-Гирея, царицу Нур-Салтану († в конце 1520), с послами и отпускает ее в Казань для свидания с сыном.

В январе 1511 г. узнает, что брат его Семен Калужский надумал бежать в Литву. Приказывает ему быть у себя и хочет на него положить опалу, однако митрополит Симон и братья отговаривают его. Прощает брата и меняет у него его советников и окружение — бояр и детей боярских.

22 июня из Казани в Москву возвращается царица Нур-Салтан. 5 декабря того же года Великий князь отпускает ее из Москвы в Крым и дает ей провожатых до города Путивля (на правом берегу Сейма).

2 августа того же года присутствует при поставлении нового митрополита Варлаама († 24 марта 1533).

Летом 1512 г. к Великому князю приходит весть, что пятеро сыновей крымского хана Менгли-Гирея по наущению польского короля Сигизмунда I внезапно напали на белевские и одоевские места, а также угрожают городам Козельску, Алексину и Коломне. Василий укрепляет свою землю заставами и посылает против крымских царевичей своих воевод; татары, «убоявся, вскоре отступиша». Разрывает — и навсегда — отцовский союз с Крымом, подкупленным Польшей. В этой войне, впервые ввёл в армию «пищальников» — пехотинцев с огнестрельным оружием.

Осенью того же года из Литвы приходит известие о том, что сестра Великого князя Елена схвачена и заточена в темницу. В ноябре Великий князь посылает «разъездную грамоту» Сигизмунду I с объявлением войны. Его передовые отряды во главе с князем Иваном Михайловичем Репней Оболенским направляются к Смоленску. 19 декабря сам Василий вместе со своим братом Дмитрием Жилкой, царевичем Петром (Кудайкулом) и воеводами также выступает в первый поход на Смоленск и в январе 1513 г. приступает к осаде города. По сведениям польского каноника, профессора краковского университета Бернарда Ваповского († в 1535), численность русского войска в это время доходит до 60 тысяч человек. Однако успеха Василий не добивается и в марте того же года возвращается в Москву, где принимает решение о втором походе на Смоленск.

6 февраля 1513 г. умирает его сестра Евдокия, супруга царевича Петра.

|

| Денга Великого Новгорода времен Великого князя Ивана III. 1462-1505 гг. Серебро, чеканка, диам. 19 мм. ГЭ |

14 июня того же года, лично, вместе с братьями Великий князь выступает к Боровску, а своих воевод посылает под города Полоцк, Витебск, Оршу, Мстиславль и Кричев. Наместник смоленский Юрий Андреевич Сологуб, смоленские князья, бояре, гетманы и «желныры» (наемники) «кынушася за город за валы на бой», однако воеводы Великого князя разбивают их и отсылают пленных к Великому князю в Боровск. 11 сентября сам Великий князь выступает из Боровска к Смоленску, и дважды безуспешно осаждает Смоленск. Другое его войско, состоящее из новгородцев и псковичей, под началом князя Михаила Васильевича Кислого Горбатого подступает к Смоленску от Полоцка. Однако и на этот раз овладеть Смоленском не удается, и 21 ноября Василий возвращается в Москву, «всю землю пленив», но города не взяв.

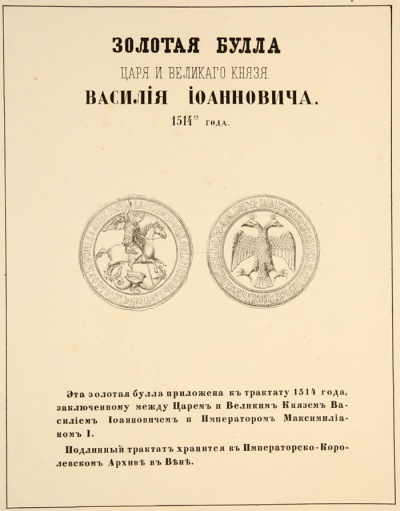

2 февраля 1514 г. Великий князь принимает посла императора Священной Римской империи Максимилиана I (из Габсбургов; † 12 января 1519) Георга фон Шнитценпаумера и заключает с Империей военно-политический союз о сотрудничестве и военной помощи. Стороны подписывают договор о признании прав России на украинские и белорусские земли и прав Империи на земли, отторгнутые Польшей. 7 марта посол Георг уезжает на родину; Великий князь посылает вместе с ним для ратификации договора своего посла Дмитрия Федоровича Ласкирева († после 1532).

В марте того же года Василий принимает решение о начале третьего похода на Смоленск. 30 мая в Дорогобуж-Смоленский (на обоих берегах Днепра) выдвигается его передовой полк, а 8 июня и сам Великий князь в сопровождении своих братьев Юрия Дмитровского (№ 441) и Семена Калужского отправляется к Смоленску. В Москве остается его брат Андрей Старицкий. Приехав к Смоленску, Василий приказывает поставить около города 300 пушек и пищалей. После артиллерийской стрельбы жители Смоленска изъявляют желание сдать ему город. Епископ Варсонофий († после 1514), князья, бояре, мещане и черные люди выходят к Великому князю «всим челом, чтобы Великий государь свою отчину и дедину пожаловал, опалу свою и гнев отдал им, а очи свои велел им видети». 1 августа Василий, встреченный крестным ходом, торжественно въезжает в город, дает смолянам жалованную грамоту и приводит их к присяге.

В августе того же года назначает князя Василия Васильевича Немого Шуйского своим наместником в Смоленске. Тогда же к нему приезжает князь Михаил Мстиславский со многими людьми из Кричева и из Дубровны и бьет ему челом о принятии его на службу. Великий князь изъявляет свое согласие и утверждает за ним его отчину Мстиславль.

В начале осени посылает князя Михаила Львовича Глинского с войском охранять Смоленск и другие города от короля Сигизмунда I. Однако Глинский изменяет ему и, ссылаясь на то, что так и не получил в волость ранее обещанный ему Смоленск, начинает переговоры с королем. Василий посылает за ним своих воевод; пленного Глинского отправляют в оковах в Москву и заточают в тюрьму.

Портрет великого князя Василия III Иоанновича, гравюра.

Штиммер Тобиас (автор оригинала), неизвестный гравер.

Голландия, 1615 г. Бумага, резец, 227х167. 186х125 мм.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

10 сентября, устроив «отчину свою» Смоленск, «как ей быти», Василий отправляется в Москву. Еще раньше он посылает своих воевод: князя Михаила Ивановича Булгакова († летом 1554) и боярина Ивана Андреевича Челяднина с войском к Орше. 8 сентября в 5 верстах от Орши у устья Крапивны (левый приток Днепра) русское 80-тысячное войско терпит жестокое поражение от польско-литовского войска гетмана и князя Константина Ивановича Острожского (из Галицко-Волынских Рюриковичей; † 15 августа 1533).

Узнав о поражении русского войска под Оршей, епископ Варсонофий изменяет Великому князю и посылает к королю Сигизмунду, предлагая открыть ворота литовскому войску. Эти изменнические планы владыки становятся известны наместнику Великого князя Василию Немому. Тот арестовывает Варсонофия и отправляет его в Москву. Не зная об этом, Константин Острожский приходит к Смоленску, рассчитывая на измену епископа, но терпит поражение от воевод Великого князя.

В конце того же года Василий устраивает суд над епископом Варсонофием и ссылает его в московский Чудов монастырь, а затем на Кубенское озеро в Спасо-Каменный-Преображенский монастырь (в 5 верстах от устья реки Кубены). По повелению Великого князя 15 февраля 1515 г. в смоленские епископы посвящается архимандрит кремлевского Чудова монастыря Иосиф († 22 июня 1532).

Весной 1515 г. Василий ведет регулярные дипломатические сношения со своими союзниками — Священной Римской империей и Данией. Отпускает императорского посла Иакова и посылает своих послов: Алексея Григорьевича Заболоцкого (№ 17) к императору Максимилиану I и Ивана Микулича Ярого Молодого (№ 232) к датскому королю Кристиану II (из Ольденбургов; † 25 января 1559).

29 мая того же года получает известие о смерти крымского хана Менгли-Гирея и о воцарении его сына Мухаммеда-Гирея (убит зимой 1522/23). Посылает гонца в Крым с поздравлениями новому хану. Осенью и зимой того же года ведет длительные переговоры с Крымом о заключении нового мирного договора.

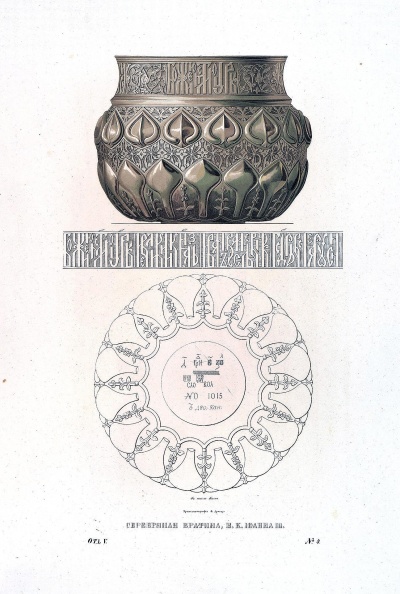

|

| Серебряная братина, Великого князя Иоанна III-го. Россия, Москва, 1853 г. Автор оригинала: Солнцев, Фёдор Григорьевич. 1801-1892. Бумага, хромолитография Дрегера Ф., 53,6х38,8 см. ГЭ |

Летом 1516 г. заключает новый мирный договор с Данией. Кроме взаимных обязательств в военной помощи, договором предусматривается свобода торговли для датских купцов в Ивангороде и в Великом Новгороде.

24 февраля 1517 г. по приглашению Великого князя к нему приезжает Дитрих Шонберг, посол магистра Тевтонского ордена, для переговоров и подписания договора о военной взаимопомощи от польского короля и предоставлении денежных кредитов ордену. Для ратификации договора 11 марта Василий отпускает с послом ордена своего посла Дмитрия Давыдовича Загряжского († 18 января 1520).

18 апреля (по другим данным, 28) того же года к Великому князю приезжает посол от императора Максимилиана I Сигизмунд Герберштейн (будущий автор знаменитых «Записок о Московии», † 28 марта 1566), чтобы договориться о совместных действиях Империи и России против Турции, а также примирить Великого князя с королем польским. 19 мая вместе с братьями принимает императорского посла на охоте. По результату переговоров, Василий заключил договор с императором Максимилианом I о разделе польских земель: Австрия получала территории Тевтонского ордена, а Москва — Киев и другие древнерусские города (но договор остался на бумаге).

В августе того же года король Сигизмунд с помощью подкупа подстрекает крымских татар к набегу на Русскую украину. Двадцатитысячное татарское войско подходит к Туле, но терпит поражение от воевод Великого князя Василия Семеновича Швиха Одоевского и Ивана Михайловича Воротынского. В сентябре Сигизмунд сам выступает к Полоцку и посылает оттуда князя Константина Ивановича Острожского с войском на Псков.

Великий князь приказывает князю Василию Васильевичу Немому Шуйскому идти из Вязьмы против королевских войск. Его войска располагаются за рекой Соротью (правый приток Великой) у Изборска. Воеводы Федор Васильевич Лопата Оболенский и Иван Васильевич Ляцкий (из Кобылиных; † после 1540) переправляются через реку Великую и 18 октября одерживают победу над королевскими войсками при селе Ключищах и под городом Опочкой, за что получают Великую честь. Узнав о подходе дополнительного русского войска, Константин Острожский отступает от Пскова. Русские воеводы доходили до самого Вильно.

|

| Золотой в 1/2 угорского. Россия. Иван IV, царь. Между 1547-1584 гг. Золото, чеканка, диам. 1,9 см, вес 1,74 г. |

В конце октября Василий ведет переговоры с послами короля Сигизмунда Яном Щитом и Богушем о заключении перемирия и поддержки антитурецкой коалиции. В ходе переговоров русская сторона настаивает на передаче России старой «отчины» русских князей — Киева и Витебска, а польская напротив требует возвращения Польше Смоленска и других городов. Придти к соглашению не удается, и Василий отсылает послов ни с чем. 22 ноября того же года к императору Максимилиану возвращается и Сигизмунд Герберштейн; вместе с ним Великий князь отправляет и своего посла, дворцового дьяка Владимира Семеновича Племянникова († после марта 1528).

3 марта 1518 г. к Василию из Константинополя приезжают афонские старцы с челобитьем о вспомоществованиях. Великий князь принимает их с Великою честью, помещает в Чудовом монастыре, довольствует своею царской трапезой и беседует с ними «о Божественных словесех духовных».

В начале июня Василий посылает русское войско к Полоцку: из Великих Лук выступают полки новгородского наместника Василия Васильевича Немого Шуйского, из Смоленска — князя Михаила Васильевича Кислого Горбатого и из Стародуба — князя Семена Федоровича Курбского (№ 404). В течение двух месяцев двухтысячная русская армия осаждает Полоцк, но безрезультатно, и 11 сентября того же года московские воеводы возвращаются в Вязьму.

26 июня (по другим данным, 25 июля) того же года умирает брат Великого князя Семен Калужский. 27 июня вместе со своей супругой Соломонией Василий присутствует на его отпевании митрополитом Варлаамом и погребении в Архангельском соборе. 27 июля в Москву от императора Максимилиана возвращается посол Великого князя В.С. Племянников, с которым приходят императорские послы Франческо де Колла и Антоний де Конти.

29 декабря к Великому князю приезжает посол Кул-Дербыш с известием о смерти казанского хана Мухаммед-Эмина и с челобитьем от всей казанской земли о пожаловании ей нового хана. 9 января 1519 г. Василий посылает в Казань своего посла Михаила Юрьевича Захарьина (из Кобылиных; † около октября 1539) и дьяка Ивана Ивановича Телешова († после августа 1530) с объявлением, что назначает новым, «от своей руки», казанским ханом Шигалея (Шиг-Алея) († 20 апреля 1567). Принимает от нового хана присягу и 8 марта отпускает его в Казань вместе со своим послом, князем Дмитрием Федоровичем Бельским (из Гедиминовичей; † в январе 1551), для вступления на престол.

В феврале 1519 г. дает своему брату Андрею в удел города Старицу, Верею, Вышгород и Алексин. В июле того же года приказывает своим воеводам выступить из Вязьмы к Смоленску в Литовскую землю. Основной удар направляется на Вильно. Взяв полон, его войско возвращается 11 сентября в Вязьму.

14 сентября того же года выезжает на охоту в город Волоколамск, а 26 октября возвращается в Москву.

В конце 1520 г. окончательно ликвидируется суверенитет Рязанского княжества и присоединяет к Москве. Великий князь подозревает последнего рязанского князя Ивана Ивановича (№ 231) в сношениях с крымским ханом, вызывает в Москву и заточает в темницу, а мать его отправляет в монастырь.

14 февраля 1521 г. умирает брат Великого князя Дмитрий Иванович Жилка Углицкий.

Весной того же года казанская знать изгоняет из города ставленника Василия хана Шигалея и приглашает на ханский престол Сагиб-Гирея (из крымских Гиреев; убит в 1551), Казань опять становится независимой. Тогда же крымский хан Мухаммед-Гирей, прежний союзник Василия, «единственно» (по выражению летописца) заключает союз против Москвы с польским королем Сигизмундом. Это резко ухудшает внешнеполитическое положение Руси. В Казани убивают московского посла и всех русских купцов.

28 июня того же года хан Мухаммед-Гирей с большим войском вторгается на Русь и в июле на реке Оке наголову разбивает посланное Великим князем войско. При этом были убиты воеводы князь Владимир Михайлович Черный Курбский, Иван Андреевич Шереметев и другие, а князь Федор Васильевич Лопата Оболенский захвачен в плен. Хан разоряет Коломенские места, а некоторые татарские отряды подходят к селу Острову и сжигают Николо-Угрешский монастырь (в 14 верстах к юго-востоку от Москвы на левом берегу Москвы-реки при впадении в нее Угреши; ныне в черте города Дзержинский). Василий, узнав о нападении хана, выезжает из Москвы в Волоколамск и начинает собирать войска. Из городов Великого Новгорода и Пскова к нему идут полки князя Михаила Васильевича Кислого Горбатого. Не дожидаясь подхода русских войск и получив выкуп с москвичей, хан поворачивает к Рязани, а затем уходит восвояси.

|

| Денга Великого князя Ивана III. Россия, Москва. 1462-1505 гг. Серебро, чеканка. диам. 14 мм. ГЭ |

В ночь с 28 на 29 июля того же года из Москвы из-под стражи бежит в Рязань, а оттуда в Литву, князь Иван Иванович Рязанский. 1 сентября по поручению Великого князя новгородские наместники заключают новое перемирие с Ливонией сроком на 10 лет. 14 сентября Василий заключает пятилетнее перемирие с Литвой. 30 ноября русские дипломаты выезжают к королю Сигизмунду I для ратификации договора.

17 декабря того же года за отказ поспособствовать поимке князя Василия Ивановича Шемячича Великий князь ссылает на Кубенское озеро в Спасо-Каменный-Преображенский монастырь митрополита Варлаама. 27 февраля 1522 г. с его согласия митрополитом становится игумен Иосифо-Волоцкого монастыря Даниил († 22 мая 1547).

Тогда же Василий вновь требует от князя Василия Шемячича приехать в Москву.

18 апреля 1523 г. тот приезжает. Первоначально Великий князь принимает его с почетом, но затем, заподозрив его в измене, приказывает схватить и посадить в темницу, а княгиню его привести в Москву, причем отнять у нее всех боярынь.

В июле того же года Василий вместе с братьями отправляется в Нижний Новгород, откуда в конце августа посылает бывшего казанского хана Шигалея с войском (две рати — сухопутную и судовую) под Казань. Тогда же в устье реки Суры основывает город, названный его именем — Васильград (ныне Васильсурск). 15 сентября возвращается в Москву. В том же году по его повелению мастер-новгородец Иван Попов заканчивает изготовление Евангелия и обкладывает его серебром. В этом же году, Василий ликвидировал последний удел — княжество Новгород-Северское.

В течение всего 1524 г. посланные Василием войска ведут боевые действия под Казанью. По разным оценкам, они насчитывают от 150 до 180 тысяч человек. Сухопутное войско воюет с казанцами в поле, а «судовая рать» осаждает крепости. Бои идут все лето, и только 15 августа князь Иван Федорович Палецкий заставляет осажденных признать поражение и прислать в Москву послов для заключения мира. Лишает милости своей князя Ивана Федоровича Бельского, главного воеводу в этом безуспешном казанском походе 1524 года.

В феврале 1525 г. по подозрению в сношениях с турками, государевой измене и ереси Великий князь осуждает на церковном соборе и ссылает в Иосифо-Волоцкий монастырь (в 18 верстах к северо-востоку от Волоколамска на левом берегу Спировки) Максима Грека († 12 декабря 1555), знаменитого писателя и переводчика церковных книг. По тому же делу казнен (март?) Иван Никитич Беклемишев Берсень, сын боярский, дипломат. В это же время Иван Михайлович Воротынский дает Великому князю поручную запись на верную службу, засвидетельствованную митрополитом Даниилом. Завязал дипломатические сношения с папой римским.

|

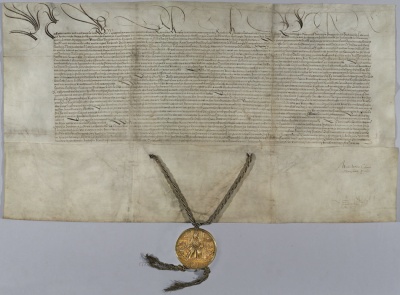

Жалованная, меновная и отводная грамота великого князя московского Ивана III Васильевича его племянникам князьям волоцким Федору и Ивану Борисовичам. Июль 1497 г. Подпись митрополита московского Симона. Печати вислые на красном, черном и голубом шнурах: красновосковая великого князя Ивана III, черновосковые митрополита московского Симона, князей волоцких Федора и Ивана Борисовичей. 41 см х 30,2 см; 31 см х 30,2 см. |

||

|

Грамота впервые скреплена печатью великого князя Ивана III с изображением двуглавого орла, ставшего с этого времени государственным гербом. Традиционно считается, что двуглавый орел был заимствован из Византии после брака великого князя с византийской царевной Софией Палеолог. Современные исследователи выдвигают также гипотезу, что орел был заимствован из Священной Римской империи и символизировал равенство статуса великого князя московского и императора. К концу XV в. завершился процесс складывания единого Русского государства, и полный титул Ивана III теперь звучал как «государь всея Руси и Великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Пермский, и Югорский, и Болгарский, и иных». В 1497 г. волоцкие князья просили об обмене их «отчинных» сел, находящихся в восьми уездах московских великокняжеских земель, на тверские волости, ближайшие к их уделу. Этой жалованной грамотой Великий князь скрепил обмен со своими племянниками. А братаничем своим, князю Феодору и князю Ивану, променил есми те свои волости Буигород да Колпь им и их детем впрок. А туто были наши боаре: князь Иван Юрьевич, да князь Василеи Иванович, да Андреи Феодорович. А сию меновною грамоту писал диак мои Феодор Курицин. А к сеи грамоте яз, князь великии, и печать свою привесил. А митрополит и братаничи мои, князь Феодор и князь Иван, свои печати привесили. А писан на Москве, лета семь тысящ пятаго, июля. Смиреный Симон, митрополит всей Руси». |

|

|

||

|

||

|

Печать великого князя Ивана Васильевича, красновосковая (утрачен фрагмент), вислая на красном шелковом шнуре. Российский государственный архив древних актов Ф. 135. Государственное древлехранилище хартий и рукописей. Отд. I. Рубр. II. № 78. |

|

|

Печать митрополита московского Симона, черновосковая, вислая на черном шелковом шнуре. Российский государственный архив древних актов Ф. 135. Государственное древлехранилище хартий и рукописей. Отд. I. Рубр. II. № 78. |

|

|

Печать князя волоцкого Федора Борисовича, черновосковая, вислая голубом шелковом шнуре. Российский государственный архив древних актов Ф. 135. Государственное древлехранилище хартий и рукописей. Отд. I. Рубр. II. № 78. |

|

|

Печать князя волоцкого Ивана Борисовича, черновосковая, вислая на голубом шелковом шнуре. Российский государственный архив древних актов Ф. 135. Государственное древлехранилище хартий и рукописей. Отд. I. Рубр. II. № 78. |

|

29 ноября (по другим данным, 30) того же года Великий князь разводится со своей супругой Соломонией Сабуровой; причина развода — бесплодие Великой княгини. В монастыре Рождества Богородицы на Рву Соломонию насильно постригают в монахини с именем Софья и ссылают в город Каргополь. По прошествии пяти лет ее переводят в Суздальский Покровский монастырь.

В воскресенье 21 января 1526 г. Василий женится вторично — на княжне Елене, дочери князя Василия Львовича Слепого Глинского (из Мансур-Киятовичей; † до 1522); венчание совершает митрополит Даниил. Новая супруга, воспитанная в европейских традициях, способствовала сближению с Западом: Василий перенял элементы европейской моды, вёл переговоры с папой римским о королевском титуле и возможной унии, но планы остались нереализованными.

В июле 1526 г. на службу к Василию выезжает один из виднейших литовских магнатов Федор Михайлович Мстиславский (из Гедиминовичей; † 30 июня 1540). Великий князь дает ему в удел города Малоярославец, Кременец, Мышегу и Суходров. 14 октября того же года во время пребывания Великого князя «на своей потехе» в городе Можайске к нему приезжают литовские послы Петр Станиславин Кишка и подскарбий (придворный чин, казначей) Богуш Боговитинович. С ними Великий князь заключает очередное русско-литовское перемирие на 6 лет.

В феврале 1527 г. Василий освобождает из заключения князя Михаила Львовича Глинского, дядю своей второй супруги. Бояре дают по нему поручную запись.

4 сентября того же года получает известие о нашествии на Русь крымского царевича Ислам-Гирея (убит в июне 1537). Василий вместе с братьями Юрием Дмитровским и Андреем Старицким выступает из Москвы к Коломенскому «на Рождество Богородицы» (непереходящее празднование 8 сентября), а его воеводы Василий Семенович Швих Одоевский, Федор Васильевич Лопата и Иван Федорович Овчина Телепнев Оболенский (№ 241) принимают бой с царевичем на правом берегу Оки под городом Ростиславлем: «Да стали… биться о реку накрепко и за реку Ислама не пустили». После отступления царевича от Оки воеводы преследуют и разбивают его войско.

| Судебник Ивана III. 1497 г. Российский государственный архив древних актов Ф. 135. Государственное древлехранилище хартий и рукописей. Отд. V. Рубр. I. № 3. Л. 1–12. Список начала XVI в. Плотная лощеная бумага, чернила; полуустав и скоропись. 29,2 см х 15,1 см |

|

|

Первый законодательный кодекс единого Русского государства. Судебник определял единообразный порядок и систему судопроизводства, при которой каждая последующая инстанция была апелляционной для решений нижестоящих судов. Высшей инстанцией являлся государь и его «дети» (сыновья). В статьях судебника описаны нормы судопроизводства (вызов свидетелей и привод ответчиков на суд, обязательная запись судебных решений и т.п.). Воспроизведенные ниже статьи 6-7 иллюстрируют регламентацию одного из пережитков феодальной эпохи – судебных поединков. С точки зрения законодателей, убитый автоматически проигрывал дело, а сумму иска и судебные издержки возмещали его родственники. Любопытный юридический казус разобран в ст. 52 – старикам, женщинам, детям, увечным и монахам разрешалось нанимать наемных бойцов («ино наймита наняти волно»). Противной стороне в этом случае разрешалось найти поединщика на стороне – «противу тех наймитов исцу или ответчику наймит же» или выходить на бой самому. В Судебнике много статей о холопах (12); например, ст. 56 предусматривала полное освобождение холопа, попавшего в татарский плен и бежавшего. В советское время особое внимание обращалось на статью «О христианском отказе» (т.е. крестьянском отказе, ст. 57), считалось, что она положила начало закрепощению крестьян. Статья оговаривала право крестьянина покинуть хозяина, регламентировала процедуру ухода (для нее отводились две последние недели осени, после уборки и обмолота хлебов) и размеры «пожилого» – арендной платы за пользование землей. |

| «Лета 7006-го месяца септемвриа уложил князь Великий Иван Васильевич всеа Руси с детми своими и с бояры о суде, как судити бояром и окольничим 1. Судити суд бояром и околничим. А на суде быти у бояр и у околничих диаком. А посулов бояром, и околничим, и диаком от суда и от печалованиа не имати; та-кож и всякому судие посула от суда не имати никому. А судом не мстити, не дружити никому… 6. А побиются на поли в заемном деле или в бою, и боярину с диакомь взяти на убитом противень противу исцева; а околничему полтина, а диаку четверть, а неделщику полтина да неделщику ж вясчего 4 алтыны. 7. А побиются на поли в пожеге, или в душегубстве, или в разбои, или в татбе, ино на убитом исцево доправити; да околничему на убитом полтина да доспех, а диаку четверть, а неделщику полтина, да неделщику ж вясчего 4 алтыны. А сам убитой в казни и в продажи боярину и диаку. 19. О неправом суде. А которого обинит боярин не по суду и грамоту правую на него с диаком даст, ино та грамота не в грамоту, а взятое отдати назад, а боярину и диаку в том пени нет, а исцем суд с головы… 52. А на ком чего взыщет жонка, или детина мал, или кто стар, или немощен, или чем увечен, или поп, или чернец, или черница, или кто от тех в послушестве будет кому, ино наймита наняти волно. А исцем или послуху целовати, а наймитом битися; а противу тех наймитов исцу или ответчику наймит же; а восхочет, и он сам биется на поли… 56. А холопа полонит рать татарскаа, а выбежит ис полону, и он слободен, а старому государю не холоп. 57. О христианском отказе. А христианом отказыватися из волости, ис села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. Дворы пожилые платят в полех за двор рубль, а в лесех полтина. А которой христианин поживет за кем год, да пойдет прочь, и он платит четверть двора, а два года поживет да поидеть прочь, и он пол двора платит; а три годы поживет, а пойдет прочь, и он платит три четверти двора; а четыре годы поживет, и он весь двор платит». Скачать Судебник Ивана III. 1497 г.: [attachment=378:sudebnik-ivana-4.pdf] |

|

Осенью того же года Василий выдает свою свояченицу, княжну Марию, дочь Василия Львовича Слепого Глинского, за князя Ивана Даниловича Хомяка Пенкова.

В начале 1528 г. монах Псковского Елизарьева монастыря (в 25 верстах к северу от Пскова на реке Толве) Филофей († в 1542) направляет свое «Послание на звездочетцев и латинян» псковскому дьяку Михаилу Григорьевичу Мунехину (по прозвищу Мисюрь). В нем он отвергает первенствующую роль католического Рима и формулирует в окончательном виде знаменитую церковно-политическую теорию «Москва — Третий Рим»: «Вся христианская царства приидоша в конец и снидошася во едино царство нашего государя… то есть российское царство: два убо Рима падоша (т. е. первое падение Рима в сентябре 476 г.; второе падение уже Константинополя 29 мая 1453 г.), а третий (Москва) стоит, а четвертому не быти». Позднее эта теория становится официальной доктриной Русского государства.

Осенью того же года Василий вместе с супругой Еленой отправляется на богомолье по северорусским монастырям: в города Переяславль, Ростов, Ярославль, Вологду и на Белоозеро, молясь о продолжении своего рода.

Весной 1530 г. отправляет своего посла Андрея Пильменова в Казань. Хан Сафа-Гирей († в марте 1549) отказывается от присяги и чинит послу «срамоту Велику». Посовещавшись с братьями и боярами, Великий князь посылает войско под Казань: судовую рать поручает князьям Ивану Федоровичу Бельскому (из Гедиминовичей; убит в мае 1542) и Михаилу Васильевичу Кислому Горбатому, а конную — Михаилу Львовичу Глинскому. Воеводы разбивают казанцев, но вследствие ссоры, возникшей из-за местнических споров о том, кому из них первому войти в город, упускают момент штурма и возвращаются в Москву. Василий за провал похода подвергает опале князя Бельского, едва не казнит его, и сажает в темницу.

25 августа того же года в семье Великого князя происходит долгожданное событие: рождается первенец Иван (будущий царь Иоанн IV Васильевич Грозный). «И бысть же во граде Москве радость велия о государевой радости… тако же и по всей земле». 4 сентября в Троице-Сергиевом монастыре младенца крестят старцы Касьян Босой из Иосифо-Волоцкого монастыря, Данило из Переяславля и Иона Курцев из Троицы, а также Троице-Сергиева монастыря игумен Иоасаф Скрипицын († 27 июля 1555).

25 августа того же года в семье Великого князя происходит долгожданное событие: рождается первенец Иван (будущий царь Иоанн IV Васильевич Грозный). «И бысть же во граде Москве радость велия о государевой радости… тако же и по всей земле». 4 сентября в Троице-Сергиевом монастыре младенца крестят старцы Касьян Босой из Иосифо-Волоцкого монастыря, Данило из Переяславля и Иона Курцев из Троицы, а также Троице-Сергиева монастыря игумен Иоасаф Скрипицын († 27 июля 1555).

В начале 1531 г. за крамолу и речи с осуждением его второго брака Великий князь ссылает известного публициста и богослова Вассиана Патрикеева (в миру — князя Василия Ивановича Косого Патрикеева из Гедиминовичей; † после 4 марта 1532).

15 августа того же года новгородцы приносят присягу Великому князю, его супруге Елене Глинской и наследнику Ивану. 24 августа Василий подписывает докончание с братом Юрием (Георгием), по которому тот подтверждает свою верность Василию и обещает «не подъискивати» Великого княжения ни под ним, ни под его сыном, т.е. быть верным ему и сыну.

17 сентября Великий князь отправляется с семейством в Троице-Сергиев монастырь, где торжественно празднует память преподобного Сергия Радонежского (25 сентября). Из Троицы отсылает супругу с детьми в Москву, а сам едет на охоту в города Волоколамск и Можайск. 19 ноября возвращается в столицу.

17 марта 1532 г. принимает в Кремле литовское посольство, прибывшее во главе с Иваном Богуславичем Сапегой для продления русско-литовского перемирия. Во второй половине того же года ведет русско-крымские переговоры о мире, принимает и посылает к хану дипломатические миссии.

3 сентября присутствует с семейством и братьями при освящении митрополитом Даниилом церкви Вознесения в Коломенском. В середине сентября того же года к нему приезжает посол Хозя Усеин от индийского паши Бабура с предложением заключить договор о любви и братстве и о свободной торговле между странами. Василий принимает и отпускает посла с почетом, однако договора не заключает, желая иметь таковой лишь с правителем Индии («а писал же… в грамоте, что того хочет, чтобы люди промеж их ездили; а о братстве к нему приказывал: неведомо, как он на Индийском государстве, государь ли или урядник, и Великому бы государю в той низости не было, будет от тоя земли урядник»).

30 октября того же года Елена Глинская рожает Великому князю второго сына — Юрия. 3 ноября Великий князь вместе с братьями присутствует на крестинах сына; обряд совершают игумен Иоасаф Скрипицын «и старец Даниил из Переславля».

В 1531 году вторично дал Казани царя в лице Еналея, брата Шигалея.

2 февраля 1533 г. Василий женит своего брата Андрея на княжне Евфросинии, старшей дочери князя Андрея Федоровича Хованского (из Гедиминовичей; † 10 декабря 1536). С супругой Еленой и сыном Иваном присутствует на их свадьбе и одаривает молодых.

В середине августа того же года отправляет своих братьев Юрия и Андрея с воеводами: князем Дмитрием Федоровичем Бельским, князем Василием Васильевичем Немым Шуйским, князем Михаилом Васильевичем Кислым Горбатым, оборонять южные рубежи от крымцев. Переправившись через Оку, русские разбивают татарского хана Сагиб-Гирея (убит в 1551) и преследуют их арьергард.

21 сентября того же года с супругой Еленой и обоими сыновьями Василий отправляется на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. Оттуда едет в Волоколамск на охоту и по дороге в селе Озерецком у него проявляются первые симптомы тяжелой болезни, в конце концов оказавшейся смертельной: «Начал изнемогати ногою, и проявися болячка на нозе той, и нача болезнь люта быти от болячки тоя». 6 октября Василий больным приезжает в Волоколамск, откуда втайне посылает постельничего Якова Ивановича Мансурова и дьяка Меньшика Путятина в Москву за Великокняжескими завещаниями «деда его и отца его Великого князя Иоанна». 26 октября совещается с боярами о судьбе престола в случае его смерти. 15 ноября останавливается в Иосифо-Волоцком монастыре (в 18 верстах к северо-востоку от Волоколамска на левом берегу Спировки) и оттуда едет в Москву. 21 ноября прибывает в село Воробьево (ныне в черте города), где его встречают митрополит Даниил, владыки, бояре и дети боярские. Решает въехать в Москву скрытно, по наспех сделанному мосту через Москву-реку, однако мост обламывается, так что слуги едва успевают удержать сани Великого князя. 23 ноября въезжает в Кремль и в постельных покоях проводит совещание с боярами Василием Васильевичем Немым Шуйским, Михаилом Юрьевичем Захарьиным и Михаилом Семеновичем Воронцовым (из Протасьевичей; † в 1539). Позднее к ним присоединяются его братья Андрей и Юрий. Великий князь приказывает дьякам писать духовную грамоту; совещается с другими боярами о том, как устроить Великое княжение и судьбу престола после своей смерти. Наследником объявляется его трехлетний сын Иван, а опекунами при нем — Дмитрий Федоровича Бельского и Михаила Львовича Глинского.

Великий князь Иван III Васильевич, второй сын Великого князя Василия Васильевича Темного и Марии Ярославны, дочери серпуховского князя Ярослава Владимировича |

Портрет Ивана III, источник: 2-й том книги: La Cosmographie universelle d’André Thevet cosmographe du Roy. Illustrée de diverses figures des choses plus remarquables veuës par l’Auteur, et incogneuës de nos Anciens et Modernes. A Paris. Chez Pierre 1 Huilier, rue S. Jacques, à l’Oliuier. 1575. Auec Priuilége du Roy. fol. (стр. 853 обор.). Космограф-путешественник Теве (1502 —1590) рассказывает, что этот портрет сделан по рисунку (suyuant le creon), который был подарен ему одним галатским греком1). В рисунке Теве Иван III представлен по пояс, в профиль, вправо; нос с большим горбом, борода длинная; на голове надета шапка, украшенная каменьями, имеющая форму колпака, — такого же, какой надет на Великом Князе Василии Ивановиче. Иван III держит в левой руке меч, рукоять которого оканчивается птичьей головой; на нем надет кафтан, подбитый мехом, с длинным овчинным воротником, на манер бурки, с застежками спереди. Выш. 5.3’/2; шир. 3.10. 2) Примечание:1) Как рассказывает сам Теве: „ей la ville de Pruse, pais de Galatie, située entre les riuieres Hippie et Cagarie, auec d’autres, desquels i’espere une autre fois vous faire part, pour contenter le Lecteur“. 2) Мера означена во французских дюймах и линиях. Портрет Великого князя Ивана III отыскан В. В. Стасовым в Космографии французского географа-путешественника Теве (1502—1590), который получил его в Галате, от грека, вероятнее всего, что портрет скопирован из портрета сделанного для его невесты, греческой царевны Софьи, пожелавшей иметь его, и нарисовавшем его одним из её греческих посланцев. |

3 декабря митрополит Даниил совершает обряд пострижения Великого князя (с именем Варлаам, в честь преподобного Варлаама Хутынского; память 6 ноября). «В 12 част нощи» (4 часа утра местного времени 4 декабря) Василий умирает; погребен тогда же при огромном стечении народа в Архангельском соборе Московского Кремля.

Вступив на престол в 1505 году, Василий III продолжил политику отца по укреплению самодержавия. Его правление завершило объединение русских земель вокруг Москвы и укрепило центральную власть.

Любопытную характеристику Великого князя дал один из его современников, опальный дипломат Иван Никитич Беклемишев Берсень (казнен в марте (?) 1525): «Государь-деи упрям и встречи против себя не любит, кто ему встречу говорит, и он на того опаляется; а отец его князь Великий против себя стречу любил и тех жаловал, которые против его говаривали».

Василий Иванович был женат дважды:

- С 1505 г. — Соломония, дочь Юрия Константиновича Сабурова († в 1512), в иночестве Софья, умерла 16 (по другим данным, 15) декабря 1542 в Покровском Суздальском девичьем монастыре на реке Каменки (правый приток Нерли), погребена там же в соборной церкви. С 1650 г. после свершения ряда чудес у ее гроба с дозволения патриарха Иосифа († 15 апреля 1652) было введено местное почитание: пение панихиды и моление у гроба. В «Записках о Московии» Сигизмунд Герберштейн († 28 марта 1566) сообщает, что Соломония после пострижения родила сына Юрия. Он жил вместе с ней в монастыре и умер 7 лет от роду. Могильный камень ее сына когда-то находился рядом с гробницей Соломонии.

- С 21 января (по другим данным, с 24) 1526 г. — Елена († 3 (или 7) апреля 1538; погребена в Кремле, в Вознесенском монастыре), дочь князя Василия Львовича Слепого Глинского (из Мансур-Киятовичей; † до 1522) и княгини Анны; была матерью двух его сыновей: Ивана (№ 216) и Юрия (№ 435).

Читать в ДЗЕНе: https://dzen.ru/a/Z93NXwOnhXQnFq80

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.