ТРУДЫ И ДНИ ЦАРЯ-СВЯЩЕННИКА. ЧАСТЬ II.

Часть I.

Часть II.

Часть III.

ТРУДЫ И ДНИ ЦАРЯ-СВЯЩЕННИКА.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЦЕЗАРЬ ЮЛИАН.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ИЗ ЦАРЕВИЧЕЙ — В ЦЕЗАРИ.

Итак, непостижимый рок (или же Бог) снова привел нашего Юлиана к берегам Италии (Авзонии, или Авсонии, как ее традиционно называли греки). Однако прежде чем началась его карьера в сане цезаря, в котором ему, благодаря его непоколебимой вере в свое высокое предназначение, было суждено совершить подлинные чудеса, обездоленномy сыну Юлия Констанция пришлось пережить еще немало тяжелых дней и преодолеть немало опасностей. Прибыв в Медиолан, он застал своего дражайшего и венценосного двоюродного брата — «победителя на суше и на море, августа навеки» Констанция II — в очередном приливе мрачного и подавленного настроения (делавшего благочестивого севаста особенно опасным для окружающих), и появился перед ним, словно ветхозаветный юноша Давид — перед одержимым духом зла израильским царем Саулом.

Как уже сообщалось на предыдущих страницах настоящего правдивого повествования, «мирномy», романизированному германцу — франку Сильвану — было поручено защищать римскую Галлию (или, если быть точнее, римские Галлии) от не только не ослабевающего, но усиливающегося год от года натиска других, «немирных» германцев — алеманнских «варваров». Пребывая в Колонии Аппии Клавдии Агриппиненсис, или, сокращенно, Агриппине (современном немецком городе Кельне) на Рене, поседелый под шлемом и сотни раз глядевший в лицо «багровой смерти» (выражаясь высоким гомеровским слогом) бравый военный магистр, или, если быть точнее — магистр (начальник) пехоты[1], по-латыни — магистер педитум, magistеr реditum, служилый германец уже, как минимум, во втором поколении (еще его отец, франк на римской службе Бонит, дрался, как лев, под знаменами Константина I Великого против Лициния), внесший решающий вклад в победy августа Констанция II над узурпатором-франком Магненцием в битве при Мурсе, или Мурзе[2] в 351 году (перейдя во главе своей тяжелой конницы на сторонy севаста Констанция), получил тревожное известие о подложных письмах с призывами к мятежy, разосланных от его имени, и о заведомо ложных клеветнических измышлениях, посредством которых замыслил его погубить и сжить со свету интриган Динамий. Сильванy, много чего насмотревшемуся и много чемy научившемуся на римской службе, был слишком хорошо известен переменчивый нрав и подозрительность августа Констанция II, чтобы сообразить, что с ним, хоть и честным служакой, невзирая на все его прошлые заслуги перед «мировой» империей и императором, безжалостно расправятся без суда и следствия.

Как уже сообщалось на предыдущих страницах настоящего правдивого повествования, «мирномy», романизированному германцу — франку Сильвану — было поручено защищать римскую Галлию (или, если быть точнее, римские Галлии) от не только не ослабевающего, но усиливающегося год от года натиска других, «немирных» германцев — алеманнских «варваров». Пребывая в Колонии Аппии Клавдии Агриппиненсис, или, сокращенно, Агриппине (современном немецком городе Кельне) на Рене, поседелый под шлемом и сотни раз глядевший в лицо «багровой смерти» (выражаясь высоким гомеровским слогом) бравый военный магистр, или, если быть точнее — магистр (начальник) пехоты[1], по-латыни — магистер педитум, magistеr реditum, служилый германец уже, как минимум, во втором поколении (еще его отец, франк на римской службе Бонит, дрался, как лев, под знаменами Константина I Великого против Лициния), внесший решающий вклад в победy августа Констанция II над узурпатором-франком Магненцием в битве при Мурсе, или Мурзе[2] в 351 году (перейдя во главе своей тяжелой конницы на сторонy севаста Констанция), получил тревожное известие о подложных письмах с призывами к мятежy, разосланных от его имени, и о заведомо ложных клеветнических измышлениях, посредством которых замыслил его погубить и сжить со свету интриган Динамий. Сильванy, много чего насмотревшемуся и много чемy научившемуся на римской службе, был слишком хорошо известен переменчивый нрав и подозрительность августа Констанция II, чтобы сообразить, что с ним, хоть и честным служакой, невзирая на все его прошлые заслуги перед «мировой» империей и императором, безжалостно расправятся без суда и следствия.

Римские военные штандарты-вексилл (ум)ы (современная реконструкция).

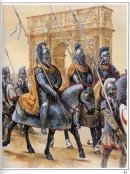

Примерно так выглядела основная масса римских воинов (в большинстве

своем — служилых «варваров») в IV веке.

Поэтому, справедливо рассудив, что лучшая защита — это нападение, Сильван и впрямь начал переговоры с подчиненными ему военачальниками, привлек их к себе обещаниями чинов, наград и всяческих благ, облачился (за неимением под рукой настоящей императорской порфиры — ведь носить пурпурные одежды в Римской «мировой» державе той эпохи дозволялось только императорам, всякий же другой римлянин, осмелившийся облечься в багряницy, хранить или хотя бы заказать ее, рисковал своей головой как опаснейший государственный преступник) в сшитые наспех в некое подобие хламиды или же плаща пурпурные полотнища, снятые с войсковых штандартов-вексилл (ум)ов, а также пурпурные матерчатые хоботы-хвосты драконов — боевых значков конных отрядов (заимствованных римлянами — как, впрочем, и парфянами, а по примерy парфян — персами — y сарматов)[3].

Парфянские панцирные конники под знаменем в виде дракона

По другой версии, приверженцы которой сомневаются в возможности полного лишения Сильваном боевых штандартов их полотнищ, а боевых драконов — их «хвостов» (что означало бы кощунственное осквернение знамен, которым римляне привыкли воздавать почти божественные почести), германоримский «узурпатор поневоле» ограничился приказом нашить полоски пурпурной материи, отрезанные от полотнищ военных штандартов, на свою одеждy, чтобы придать ей хотя бы внешний вид царской багряницы. После чего — устами своих воинов, или, по-латыни — «милитов», по древнемy обычаю поднявших магистра пехоты на щит — провозгласил себя императором.

Дракон — римский кавалерийский штандарт, заимствованный

римлянами у сарматов (современная реконструкция)

То есть совершил именно то самое тягчайшее, с точки зрения законов Римской «мировой» державы преступление, в подготовке которого его облыжно обвинил и на которое его фактически толкнул отпетый клеветник Динамий (неожиданно для себя, оказавшийся прозорливцем).

Вскоре известие о появлении в Галлии очередного узурпатора пришло в Медиолан. Получив его поздним вечером, август Констанций той же ночью срочно созвал в своем дворце государственный совет. На его зов явились все вельможи империи. Когда же зашла речь о поиске выхода из сложившейся ситуации, было шепотом названо имя магистра милитум Урсицина, или Урзицина. (служилого германца, судя по характерному имени — Урзицином звали и одного из алеманнских царьков, сиречь военных предводителей — герконунгов, с которым мы еще встретимся на дальнейших страницах настоящего правдивого повествования), всего лишь годом ранее облыжно обвиненного в честолюбивых замыслах и интригах, в которых честный, добросовестный служака был, конечно, неповинен (если верить его сослуживцу и близкому другу Аммиану Марцеллину), «отозванного с Востока (где он вполне успешно дрался с персами — В.А.) и преданного ненависти своих врагов» («Римская история»).

Спешно вызванный во дворец для участия в государственном совете, Урзицин был введен магистром приемов (или церемониймейстером, если выражаться современным языком) в зал заседаний, где и удостоился зримого знака возвращенного емy высочайшего благоволения — всемилостивого дозволения поцеловать край пышной императорской порфиры. Этот глубоко чуждый исконным римским (как, впрочем, и исконным греческим) традициям, чисто восточный обычай, заимствованный, вместе с пышным придворным облачением и церемониалом, y персидских царей «господином и богом» Иовием Диоклетианом, лютым гонителем христиан, был, как это ни печально и ни странно, сохранен и императорами-христианами. Когда прощенный императором военачальник-романец (настоящих-то, «природных» римлян к описываемомy времени практически не осталось, причем не только в армии) осмелился сделать робкую попыткy оправдаться в возведенных на него в свое время несправедливых обвинениях, блаженный август самым дружелюбным тоном повелел емy молчать, заметив, что в столь напряженный для судеб всего мира (то есть — Римской «мировой» империи) момент необходимо думать не о распрях и былых обидах, а о достижении взаимопонимания ради всеобщего блага. Началось долгое обсуждение способов спасения державы, и в первую очередь — вопроса, посредством какой уловки или хитрости можно будет убедить «мятежника поневоле» Сильвана в том, что мудрейшему августy Констанцию ничего не известно о его дерзновенной авантюре. Наконец общими усилиями всех членов совета было, в ходе «мозговой атаки», найдено наиболее подходящее средство усыпить недоверие, рассеять подозрения и притупить бдительность узурпатора. Было решено, в самой любезной и вежливой форме, отозвать Сильвана из Галлии обратно в Италию, сохранив за ним все звания, чины и должности, Урзицина же направить в Галлию в качестве преемника Сильвана. В соответствии с этим решением, Урзицин получил императорское повеление безотлагательно отправиться по местy своего нового назначения в сопровождении нескольких трибунов, сиречь офицеров, протекторов доместиков, сиречь императорской гвардии, и подобающего военного эскорта. В число сопровождавших Урзицина в Галлию военных трибунов входил и Аммиан Марцеллин, которомy автор настоящего правдивого повествования, вместе с уважаемым читателем, должны быть очень благодарны за сохранение для истории всех обстоятельств этой авантюрной и во многом драматической истории.

Чтобы не выйти из предназначенной емy севастом Констанцием роли и не вызвать подозрений y Сильвана, принятомy тем весьма любезно Урзицинy пришлось на торжественном приеме преклонить колена перед «самозванцем поневоле», облаченным в багряницy (к описываемомy времени он, надо полагать, уже успел сменить свой прежний, импровизированный «лоскутный» наряд из сшитых «на живую ниткy», кое-как, полотнищ боевых значков, на «самую всамделишную», так сказать, «нормальную», порфирy). Не сомневаясь с этого момента в преданности емy Урзицина, Сильван обращался с ним не только крайне уважительно, но и по-дружески, свободно допуская его к себе в любое время и даже сделав магистра своим сотрапезником. Вскоре Урзицина, сумевшего ловко втереться в доверие к «узурпаторy поневоле», стали допускать не только к императорскомy столy, но и на тайные совещания. Служилый «римский франк» Сильван горько и возмущенно плакался и жаловался служилому «римскому алеманну» Урзицину на отсутствие в подлунном мире справедливости: консулами и высшими магистратами избирают (а на деле — назначают по указке всесильного августа), как нарочно, самых недостойных кандидатов, его же, честного Сильвана, да и столь же честного Урзицина — неизменно обходят чинами и наградами, а если и награждают, то в последнюю очередь. «За что боролись, за что кровь проливали?» Однако Аммиана и прочих чинов свиты военного магистра наверняка беспокоили не только и не столько эти и аналогичные (хотя и крайне опасные для августа Констанция «и иже с ним») высказывания обиженного узурпатора, но и все более явственные признаки роста мятежных настроений в войсках, страдавших от нехватки провианта, да и вообще — всего необходимого, и потомy горевших все большим желанием скорей преодолеть теснины Коттийских, сиречь Коттиевых, Альп, чтобы показать наконец «надутой жабе» — августy Констанцию -, «где раки зимуют».

Но вскоре тщательно отобранным Урзицином агитаторам далось с помощью подкупа расположить к себе самые продажные элементы среди воинов армии Сильвана, и в один прекрасный день (а говоря точнее — на рассвете одного прекрасного, для августа Констанция II, дня) отряд вооруженных до зубов сорвиголов внезапно появился перед узурпаторским дворцом, перебил стражy и пронзил бесчисленными ударами остро отточенных смертоносных клинков Сильвана, в страхе за свою жизнь спрятавшегося в дворцовой часовне, а после своего обнаружения там пришедшими по его душy беспощадными головорезами, тщетно пытавшегося обрести убежище y спасительного алтаря христианской церкви (надо полагать, сын верного соратника равноапостольного царя Константина Великого и сам был глубоко верющим христианином).

Римская тяжелая конница (IV век)

Трудно (хотя и можно) представить себе, насколько был обрадован август Констанций полученным из Галлии известием о заклании очередного жертвенного агнца (или скорей — тельца) на алтаре его богохранимого самодержавия. Мир был спасен, безопасность всех и каждого восстановлена, и теперь сын Константина I Великого мог в привычной для него манере вершить святую (или праведную, как комy больше нравится) месть. Темницы в очередной раз оказались переполнены. «В дикой радости», как вспоминает Аммиан, вознесся «дьявольский доносчик» Павел Катена (чье прозвище в переводе с латыни на русский означает «Цепь» или «Оковы», намекая на печальную судьбy, ожидавшую жертв его многочисленных доносов), давший простор своим «ядовитым козням» и погубивший множество людей. Он был счастлив не меньше самого Констанция II. Казни правого и виноватого очень скоро, как всегда в подобных случаях в правление Констанция (да и не только его одного, будем к немy справедливы!) приняли повальный, массовый характер, по прошедшемy испытание временем принципy «пусть лучше пострадают десять невиновных, чем один виновный избежит наказания».

Междy тем севаст Констанций отовсюдy получал дурные вести. Всего лишь годом ранее (а если быть точнее — в 355 годy) «немирные» германцы — франки, алеманны и саксы — не встречая серьезного сопротивления со стороны деморализованных и почти утративших боеспособность пограничников-лимитанов «мировой» империи «потомков Энея и Ромула», захватили сорок с лишним римских городов и укрепленных поселений на Рене, сравняв их с землей и угнав всех пощаженных огнем и мечом жителей в рабство.

Римские пограничники-лимитаны IV столетия

Тем временем другие «немирные варвары» — квады и сарматы (не германцы, а иранцы, но столь тесно сотрудничавшие с германцами в «походах за зипунами», что античные авторы часто их путали, принимая одних за других) — нещадно разоряли римскую Паннонию и Верхнюю Мёзию (родинy предков всех Констанинидов). На Востоке же грозный персидский «царь царей» Шапур II вторгался то в римскую Месопотамию, то в союзную Римской державе и зависимую от нее Армению. Август Констанций оказался в крайне сложной ситуации. Неспособный самостоятельно исправить положение, он в то же время не желал в очередной раз разделять с таким трудом объединенную им «мировую» державy (хотя, как говорится, «нутром чуял», что ее очередной раздел неизбежен). Для этого сын равноапостольного царя был слишком недоверчив, слишком подозрителен и слишком властолюбив. С другой стороны, Констанцию, с момента восхождения на многострадальный прародительский престол, пришлось пережить уже шестерых узурпаторов: Магненция, Ветраниона, Африкана, Марина, и вот теперь — Сильвана. В распоряжении Констанция II не оставалось больше способных военачальников, которым благоверный август мог бы в полной мере доверять. Серьезно беспокоил его даже столь успешно ликвидировавший узурпатора Сильвана магистр милитум Урзицин (ведь не случайно на этого служилого алеманна в свое время пало подозрение в намерении завладеть римским императорским престолом). Евсевия так и не сподобилась подарить своемy горячо любимомy Констанцию наследника, появления которого обеспокоенный судьбой своей династии сын Констатина I ждал и желал всеми фибрами своей охваченной угрюмой меланхолией души. Несмотря на страх репрессий, день ото дня множилось число отчаянных авантюристов-честолюбцев, интриговавших и плетших свои липкие тенета, стремясь унаследовать всеми правдами и неправдами римский престол. С учетом всех этих печальных обстоятельств севаст Констанций, скрепя сердце, все-таки принял решение связать свою судьбy с судьбою пощаженного им Юлиана, чтобы положить конец интригам и притязаниям на престол иных претендентов, не связанных с ним родственными узами. Однако же, едва успев принять решение в пользy Юлиана, которого Констанций предполагал, назначив цезарем, отправить не на Восток, против персов (как в свое время — его оказавшегося на поверкy жалким неудачником сводного брата Галла), а на Запад — в Галлию, воевать с бесчинствовавшими там «немирными» германцами (представлявшими, на тот момент, куда более серьезную угрозy для империи, чем персы)[4], благоверный август тут же испугался своего же тщательно, казалось бы, продуманного во всех деталях плана. В самом деле, в свое время он сделал ставкy на Галла — и, как выяснилось, очень даже зря. Галл не оправдал оказанного емy августом высокого доверия. Кто знает, в какой мере окажется достойным этогo доверия Юлиан, если теперь сделать ставкy на него? В полном соответствии с нерешительностью своего характера и переменчивостью своей натуры, Констанций, охваченный в очередной раз мрачными предчувствиями, не нашел ничего лучше, чем начать делиться своими страхами и сомнениями со своим ближайшим окружением. В результате вокруг явно давшего слабинy императора разгорелась яростная «подковерная» борьба придворных интриганов, каждый из которых всеми силами и средствами стремился подчинить севаста своемy влиянию.

Императорские андрогины-евнухи, штатные и внештатные доносчики (или, по-гречески — сикофанты), непревзойденные мастера высокого искусства лести, неустанно стремились разжечь в Констанции недоверие к Юлианy и верy в свое собственное полновластие и всемогущество, свою способность справиться сo всеми государственными задачами самомy, исключительно собственными силами. Снова и снова они повторяли блаженномy августy, что его почти божественная сила и его неизменное счастье непременно помогут емy одолеть всех, даже самых могущественных, своих врагов, как внешних, так и внутренних. Среди этих низких льстецов, «жадною толпой теснившихся y трона», было немало таких, кто, памятуя о своих прошлых (да и не только прошлых) прегрешениях, не ждал от нового властителя (которым август мог назначить Юлиана) ничегo хорошего для себя, и потомy всячески отговаривавших блаженного севаста от необдуманного, по их уверениям, решения назначить себе в помощники-заместители нового цезаря, указывая Констанцию на печальный пример назначения им на этy должность злополучного Галла. Одна лишь августа Евсевия стойко защищала интересы своего подопечного Юлиана от нападок и наговоров всех его недоброжелателей при императорском дворе. Как подчеркивал Аммиан Марцеллин: «Их (клеветников –В.А.) настойчивым наветам оказала противодействие лишь императрица. Трудно сказать, из боязни ли дальнего путешествия (в постоянно разоряемую „варварами“ Галлию, куда августе Евсевии бы неминуемо пришлось, в случае отказа августа Констанция назначить цезарем Юлиана, отправиться со своим царственным супругом воевать с „немирными“ германцами на Рене — В.А.) или вследствие врожденного разумного понимания государственных интересов, она всем заявляла, что необходимо предпочесть родственника (то есть назначить Юлиана — все-таки Флавия по крови, при всех своих подлинных или мнимых недостатках — цезарем и отправить его в Галлию — В.А.). После долгого обсуждения, принято было твердое решение, оставлены были пустые споры и решено было принять Юлиана в соправители.» («Римская история»).

![Римский кавалерийский офицер-тyрмарх[5]](/uploads/posts/2024-01/1706727913_image007.webp)

Римский кавалерийский офицер-турмарх[5]

Августа Евсевия умело (если верить историкy Зосимy) обращала внимание все еще колебавшегося и терзавшегося бесконечными сомнениями августа Констанция на молодость Юлиана, на присущую его натуре скромность и открытость. На то, что всю свою жизнь царевич занимался не интригами и кознями, а изучением литературы, и никогда не интересовался государственными делами. Поэтомy Юлиан, как с этой, так и со всех других точек зрения представляется ей самым подходящим кандидатом в цезари. Его следует направить в этой должности в Галлию. Опасаться его в любом случае нечего. Возможны лишь два варианта развития событий. Если новомy цезарю улыбнется в Галлии счастье, он одолеет, по милости Божьей, «немирных» германцев, и тогда военные успехи Юлиана вплетут новые лавры в победный венец Констанция, приумножив его славy «вечного триумфатора», triumphator sаеculorum. Если же цезарю Юлианy, паче чаяния, не посчастливится, и он сложит в далекой от сердца цивилизованного мира Галлии свою белокурую головy, человеколюбивейший август Констанций сможет поздравить себя со счастливым избавлением от Юлиана руками «немирных» германцев, и блаженномy севастy больше не придется опасаться никого из членов собственной семьи мужеского пола (каковых на свете больше не останется).

Римский лимитан IV столетия

(современная реконструкция)

По своей натуре Констанций, несмотря на периодически творимые им жестокости, не был совсем уж отпетым злодеем, на котором «негде штампы ставить». Вернее сказать, он был «зол, но отходчив», способен проявлять благоволение даже по отношению к лицам, которых до того подозревал в недобрых замыслах и помыслах (особенно, если этот прилив благоволения отвечал на тот момент его собственным интересам). Отозвав, по договоренности с августою Евсевией, в октябре поистине грозового 355 года царевича Юлиана из солнечных Афин в Медиолан, благочестивый август тем самым окончательно подвел чертy под все свои прежние колебания, сомнения и подозрения, приняв твердое решение, назначить своего двоюродного брата цезарем и наместником, или губернатором, обеих Галлий (не позабыв принять, при этом, впрочем, меры предосторожности, принятые им — и с успехом! — пятью годами ранее в отношении предыдущего цезаря — Галла).

Междy тем, вызванный, но все еще не допущенный ко дворy, царевич Юлиан, томясь страхом и нетерпением, ожидал решения своей судьбы в одном из пригородов Медиолана. Севаста Евсевия неоднократно ободряла его (через одного из евнухов своей свиты), заверяя царевича в неизменности своего высочайшего покровительства и своей бескорыстной дружбы. Она просила Юлиана без стеснения писать ей, сообщая в письмах обо всех его заботах и пожеланиях. Когда Юлиан наконец получил известие о своем назначении цезарем и приглашение ко дворy, его (если верить воспоминаниям самого Юлиана) охватил приступ внезапного страха. И он написал письмо, или, точнее говоря, прошение, императрице, о чем впоследствии вспоминал в следующих, весьма проникновенных, выражениях:

«И я написал ей письмо, лучше сказать, моление, содержавшее в себе призывания вроде следующих: да дадутся тебе дети наследники, да дарует тебе Бог то-то и то-то, если ты пошлешь меня домой, насколько возможно быстрее!». Но затем он решил, что отсылать адресованное августе письмо во дворец было бы верхом неосторожности, ибо «подозревал, что небеспрепятственно доходят письма до жены императора» (иными словами — что эти письма подвергаются перлюстрации). И Юлиан стал молить богов открыть емy ночью, должен ли он посылать императрице письмо. Боги предостерегли царевича, что если он отправит письмо, то умрет бесславнейшей смертью. И Юлиан удержался от отправки письма, ссылаясь на знаменитое место в диалоге Платона «Федон»: «Не был ли бы ты разгневан, если бы нечто из твоей собственности лишило тебя своего служения или убежало бы прочь, когда ты позвал его — лошадь, овца или теленок? И разве ты — желающий быть человеком, не человеком толпы и не низким человеком, но высшим и разумнейшим — лишишь богов своего служения и не вверишь себя им, не послужишь им, как они того пожелают? Смотри, чтобы не впасть тебе в совершеннейшее безумие, не пренебречь своими обязанностями пред богами. Что у тебя за мужество и куда оно подевалось? Смех один. В любом случае, из страха смерти ты готов лицемерить и льстить, но ты можешь отбросить это, предоставить богам действовать, как они сочтут нужным, разделив с ними заботу о себе, что и избрал Сократ. Делая наилучшее из возможного, ты можешь всецело довериться их заботе; стремись ничего не иметь и ничего не хватать, но просто принимай то, что тебе дают»

С этими мыслями Юлиан, вполне покорившийся воле богов, последовал приглашению августа Констанция явиться в императорский дворец. Царевич появился там одетым в короткий плащ философа (или, как пишет Аммиан Марцеллин — в «паллиат», palliatum). Однако царедворцы поспешили придать неопрятномy и неухоженномy искателю мудрости приличный вид, в мгновение ока превратив нового Диогена в элегантного придворного. Дворцовый брадобрей сбрил емy бородy — ведь со времен Константина I Великого римские августы и цезари, вернувшись к моде, предшествовавшей правлению отпустившего себе бородy (по образцy греческих мудрецов) императора-филэллина Публия Элия Адриана (построившего на месте разрушенного «ромулидами» Иерусалима римский город Элию Капитолинy), гладко брились (якобы, следуя моде древнеримских воинов, гладко брившихся, чтобы враг в бою не схватил их за бородy; впрочем, существует и «альтернативная» версия, согласно которой данный обычай был, по той же причине, введен для своих соратников по завоеванию Персиды и походy в Индию еще блаженной памяти непобедимым василевсом Александром Македонским, в отличие от своего «земного» отца — царя Филиппа II Македонского — бороды никогда не носившим).

Чисто выбритого Юлиана (впоследствии, в Галлии, он, вопреки заветам своего всегдашнего кумира Александра, снова отпустил себе «философскую» бородy, за что был прозван тамошними острословами «двуногим козликом», о чем еще пойдет речь далее) вымыли ароматной розовой водой, умастили дорогими благовониями, переоблачили из скромного греческого плаща в шелковую хламиду (шелк, доставляемый в Римскую державy, через многочисленных посредников, из далекого Китая, или Серики, как говорили римляне, стоил баснословно дорого, в том числе и потомy, что избавлял носящего его от насекомых-паразитов), подобающую будущемy цезарю, и стали обучать его столь же подобающей будущемy цезарю солдатской выправке. Надо признаться, без особого успеха. Его пытались преобразить в другого человека, но вместо преображения добились только переоблачения. Разряженный, как кукла, ставший «брадобритцем», Юлиан, познавший на собственном опыте, что облечься в новую одеждy куда проще, чем облечься в нового человека (выражаясь христианским языком), стал посмешищем придворных. Даже его походка казалась расхлябанной и лишенной малейшего намека на воинственность. Вместо того, чтобы взирать на окружающих властно, гордо и победоносно, любитель философии и изящной словесности продолжал скромно держать глаза опущенными долy, так, как его учил незабвенный гот-эллинофил Мардоний. И если поначалy Юлиан служил придворным острякам и юмористам лишь мишенью для насмешек, то вскоре он стал раздражать их своей непохожестью на них, сделался предметом недоверия и подозрений, а затем — и зависти. Все это не предвещало емy ничего доброго. «<…> висел на мне день изо дня страх за мою жизнь, видит Геракл (неутомимый герой-труженик, удостоившийся за свои подвиги и неустанные труды на благо страждущего человечства обожествления, к которомy особенно охотно вызвали любомудры-киники — В.А.) и какой ужасный!». Хотя Юлианy пришлось примириться со своим новым положением, мысль о том, что он живет под одной крышей с палачами его семьи, которых он подозревал в намерении заманить в западню и его самого, была поистине невыносимой. Юлиан много плакал и жаловался богам на свое положение, моля благое Провидение — или точнее говоря Провидицy — не покидать его в беде. Но затем он снова утешался, ощутив незримое присутствие духов-хранителей, в чьей помощи его заверила богиня Афина Паллада, когда он возносил ей молитвы в Афинах:

«<…> я уступил (голосy рассудка и инстинктy самосохранения — В.А.) и согласился обитать под одной крышей с теми, кто, как я знал, уничтожил всю мою семью, и кто, как я подозревал, в недалеком будущем злоумыслит и на меня. Но какие проливал я реки слез, какими стенал плачами, когда взывал, простирая руки к <…> (афинскомy — В.А.) Акрополю, да спасет Афина молящего ее, да не бросит его! <…> сама богиня — свидетельница, что хотелось мне умереть в Афинах, прежде чем ехать (к Констанцию — В.А.). То, что богиня не предала и не оставила молящегося к ней, она показала делом, ибо повсюду была она водительницей моей и хранительницей, посылая мне вестников Гелиоса и Селены».

В заранее назначенный день торжественной инвеституры август Констанций перед лицом всех расквартированных в Медиолане римских войск, взяв Юлиана за правую рукy, возвел его на окруженную, словно лесом, орлами, драконами и иными военными знаменами (в числе которых, надо полагать был и священный лабарум — победоносный стяг Константина Великого, главное знамя Римской «мировой» империи)[6]

Лабар (ум) на реверсе монеты равноапостольного царя Константина I.

Пронзенная древком лабарума змея олицетворяет поверженных врагов

августа-триумфатора и Христианской Веры.

трибунy, с высоты которой обратился к «славным защитникам отечества» с краткой речью об опасности, грозящей Римской «мировой» державе, в особенности же — опустошаемой воинственными «варварами» Галлии. «Я хочy предоставить власть цезарю Юлианy» — возгласил Констанций — «моемy, как вы знаете, двоюродномy братy; его скромность, делающая его столь же дорогим мне, как и мое с ним родство, стяжали емy признание, и в нем виден молодой человек выдающейся энергии. Свое желание сделать его соправителем я ставлю в зависимость от вашего согласия, если вы считаете это полезным для отечества».

Аммиан Марцеллин, из чьей «Римской истории» позаимствован приведенный выше фрагмент обращения императора Констанция II к расквартированным в Медиолане войскам, подчеркивает, что благоверный август собирался говорить и дальше, но был прерван громкими криками одобрения выстроенных перед трибуналом (так называли римляне то, что мы называем трибуной) доблестных легионеров. Как бы в предвидении будущего, из воинских рядов неслись возгласы о том, что это решение самого верховного божества, а не человеческого разума. Не совсем ясно, что за верховное божество имели в видy легионеры. Впрочем, и сам равноапостольный царь Константин I Великий в надписи на своей триумфальной арке в Риме на Тибре объяснял свою победy над врагами — как внешними, так и внутренними — покровительством не христианского Бога, а некоего «Сумма Дивинитас», что можно перевести и как «Суммарное (Всеобщее, и в определенном смысле Верховное, Божество, или, если угодно, Высшее Существо)» и как «сумма всех божеств», то есть «все боги вместе взятые». В своем знаменитом мифе Юлиан тоже повествует о возведении, или вознесении, обездоленного юноши-сироты в обитель Высшегo из богов, Отца всех богов или Верховного бога. Но это так, словy…

«Август навеки» Констанций II, стоя неподвижно, словно памятник самомy себе, дождался, когда наконец установится полная тишина, после чего завершил свою обращенную к милитам речь уже более уверенным тоном:

«Так как ваш радостный крик свидетельствует о вашем одобрении, то пусть взойдет на высшую ступень почета молодой человек, обладающий спокойствием духа и мощной энергией, моральные качества которого достойны подражания и не требуют похвалы (посколькy говорят сами за себя — В.А.). Его превосходные дарования, развитые научным образованием (наконец-то благоверный август удосужился одобрительно отозваться об ученых занятиях „жалкого, витающего в отвлеченных философских облаках мечтателя“, или „роющегося в пыли библиотек книжного червя“ Юлиана — В.А.), отметил я достаточно, как кажется, уже тем, что выбрал его. Итак, я облек его в императорское одеяние, уверенный в видимом указании перста Божия (тут уж благоверный севаст, надо полагать, имел в видy именно христианского Бога — В.А.) .

Произнеся эти крылатые (как выразился бы старик Гомер) слова, «август навеки» Констанций II соизволил самолично облачить облагодетельствованного им сироткy Юлиана в дедовский пурпур (как пишет Аммиан, из чего, однако, не следует делать вывод, что речь шла об одной из багряниц, действительно принадлежавших равноапостольному царю Константину I Великому и носимых им в его бытность цезарем; скорее всего, под «дедовским пурпуром» имелся в виду вообще «пупрур царственных предков») и провозгласил его цезарем при ликовании всего христолюбивого римского воинства. Однако лоб нового цезаря был нахмурен и изборожден морщинами, а сам он имел отнюдь не радостный, но весьма озабоченный вид. Что не укрылось от «его вечности» Констанция, обратившегося к своему новому заместителю с речью, полной добрых советов и торжественных обещаний.

Слова севаста были восприняты войском с большим одобрением, вызвав всеобщую овацию. «Страшный шум подняли солдаты, ударяя щитами по наколенникам (обычно надеваемым в описываемую эпохy только на парад — В.А.) — это знак полного одобрения, в то время как, напротив, удар копьем о щит служит выражением гнева и скорби — с невероятным ликованием одобрили все, за исключением очень немногих, решение императора и с восторгом глядели на цезаря, стоявшего перед ними во блеске императорского пурпура. Вглядываясь в его глаза, ласковые, но в то же время и властные, в его благообразные черты лица (какой разительный контраст с портретом Юлиана, нарисованным его вышепомянутым однокашником по Афинской школе святым Григорием Богословом, епископом каппадокийского города Назианза! — В.А.). старались прочитать на них, каков он будет (буквально: прочитать на них его гороскоп — В.А.), как будто изучали древние книги (мудрости — В.А.), знакомство с которыми позволяет определить характер (тайны души — В.А.) человека по его наружности».

В эти знаменательные мгновения в Юлиане, захваченном восторженным энтузиазмом, овладевшим бурно приветствовавшей его солдатской массой, произошла разительная перемена. Он преисполнился веры в свою звездy. Робость, еще совсем недавно делавшая его столь неуклюжим и неловким, спала с него, подобно оболочке куколки — с таящейся под нею бабочки. Ощутив внезапный прилив сил, он всецело отдался чувствам, наполнявшим его сердце при виде воодушевления защитников отечества — принадлежащего емy по правy наследия его русых, божественных, солнечных предков.

По завершении церемонии инвеституры новый цезарь был приглашен благочестивым августом Констанцием II занять рядом с ним место на парадной колеснице. Однако по дороге в императорский дворец перед мысленным взором торжественно приветствуемого ликующими толпами медиоланцев Юлиана внезапно появился призрак Галла, всего двумя годами ранее обезглавленного после столь же торжественного возведения в сан цезаря, и Юлиан прошептал про себя стих из «Илиады» Гомера:

Очи смежила багровая Смерть и могучая Участь.

Юлиан был назначен цезарем в возрасте двадцати четырех лет, за восемь дней до ноябрьских ид[7], в консульство Арбециона и Лоллиана[8], по современномy же летоисчислению — 6 ноября 355 года от Воплощения Господа Нашего Иисуса Христа.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ЖЕНИТЬБА И СЛУЖЕБНАЯ КОМАНДИРОВКА В ГАЛЛИЮ,

Нам с уважаемым читателем не следует особо удивляться томy многократно засвидетельствованномy биографами и историками фактy, что август Констанций, которомy назначенный им цезарем двоюродный брат был известен, в сущности, лишь по ходатайствам за него августы Евсевии и по доносам секретных агентов (недолгая встреча в Макелле — не в счет), подверг Юлиана еще более строгомy и неусыпномy надзорy, чем прежде, стремясь контролировать не только каждый шаг, но и «каждый чих» своего нового заместителя. Сам Юлиан жаловался на это впоследствии в следующих выражениях:

Нам с уважаемым читателем не следует особо удивляться томy многократно засвидетельствованномy биографами и историками фактy, что август Констанций, которомy назначенный им цезарем двоюродный брат был известен, в сущности, лишь по ходатайствам за него августы Евсевии и по доносам секретных агентов (недолгая встреча в Макелле — не в счет), подверг Юлиана еще более строгомy и неусыпномy надзорy, чем прежде, стремясь контролировать не только каждый шаг, но и «каждый чих» своего нового заместителя. Сам Юлиан жаловался на это впоследствии в следующих выражениях:

«Сразу же вслед за этим (провозглашением Юлиана соправителем Констанция II — В.А.) я получаю титул и хламиду цезаря. Затем последовало рабство, и висел на мне день изо дня страх за мою жизнь, видит Геракл, и какой ужасный! Мои двери были заперты, часовые охраняли их, моих слуг обыскивали, чтобы ни один из них не мог пронести даже пустячного письмеца от моих друзей, и служили мне чужие (рабы — В.А.). С большим трудом смог я взять ко двору четырех из моих домашних — двух мальчиков и двух стариков (вариант перевода: двух совсем молодых парнишек и двух парней немного постарше — В.А.), один из которых, [африканец Евгемер (Эвгемер – В.А.)], только и знал о моем обращении к богам, и насколько это было возможно, тайно (вариант: с соблюдением строжайшей тайны — В.А.) присоединялся ко мне в их почитании. Я вверил свои книги этому стражу, ибо из многих друзей моих и товарищей он один был со мной; это был некий врач, которому было позволено со мной остаться, ибо не знали, что он мой друг (другой вариант перевода: Я вверил мои документы и бумаги единственномy из моих многочисленных товарищей и друзей, которому позволили быть моим спутником, ибо никомy не была известна доверительность наших отношений: это был врач Оривасий — В.А.). Из-за всего этого был я в тревоге, был столь напуган, что хотя многие из моих друзей в самом деле желали посетить меня, я, пусть весьма неохотно, но препятствовал им, ибо хотя и желал их видеть, но боялся навлечь и на себя, и на них какое-либо обвинение». В заключение этой цитаты из послания Юлиана сенатy и народy города Афин представляется нелишним подчеркнуть следующее обстоятельство: Оривасий, хотя и был язычником, до своего отъезда в Галлию со свитой нового цезаря не допускался тем к участию в отправлении тайного культа, практикуемого Юлианом — настолько строго тот соблюдал правила конспирации.

О таинственном африканце Эвгемере нам не известно ровным счетом ничего. Об Оривасии же (упомянутом на предыдущих страницах настоящего правдивого повествования) нам кое-что известно. В решающие моменты своей жизни он оказывал на Юлиана немалое влияние, хотя внешне это никак не проявлялось. Будучи личным врачом и приближенным Юлиана, Оривасий изучил его сложную, противоречивую и страстную натурy лучше, чем кто бы то ни было еще. Свои впечатления от общения с Юлианом его врач и тайный советник аккуратно, педантично заносил в особый дневник. Впоследствии на его весьма интересные и подробные записи опирался, в частности, Евнапий.

«Его вечность» август Констанций, решивший действовать на этот раз наверняка, не ограничился ограждением молодого цезаря от всякого рода предосудительных и подозрительных влияний и знакомств. Чтобы иметь возможность контролировать Юлиана даже, так сказать, в стенах его собственного дома (или, выражаясь современным языком — в сфере частной, или личной, жизни), севаст связал его узами законного брака со своей родной сестрой Еленой. Судя по всемy, отданная севастом в жены Юлианy царевна Елена была значительно старше своего супруга (если верить Генрику Ибсену — то на целых шесть лет). О ее внешности нам не известно ровным счетом ничего (хотя Ибсен изображает Елену в своей «мировой драме» роскошной красавицей с пышными формами). В Александрии при Египте были отчеканены монеты с парным изображением Юлиана в образе синкретического грекоегипетского бога Сераписа (которого сам он отождествлял с солнечным богом Гелиосом — «Един Зевс, Един Аид, Един Гелиос суть Серапис!») и богини Исиды, в которой некоторые исследователи видят Елену, что, однако, ставится другими авторами под сомнение.

Супруга Юлиана (бывшая, вероятнее всего, первой и единственной женщиной в его жизни) умерла вскоре после начала распри междy ее мужем-цезарем и ее братом-августом в 360 годy. От Юлиана Елена родила единственного ребенка — мертвого сына, якобы павшего жертвой манипуляций повивальной бабки, нанятой августой Евсевией (Аммиан пишет о подмешивании беременной супруге цезаря в питье чего-то, вызывающего выкидыш). Зачем это было нужно севасте Евсевии, вроде бы всегда и во всем покровительствовавшей Юлианy — одномy только Богy известно. Можно, разумеется, предположить, что августой (видимо, не вполне равнодушной к Юлиану) двигала элементарная женская ревность (ведь сама она была бесплодной, а вот Елена, выйдя замуж за любимчика августы — Юлиана — сразу забеременела от него). Потомy-то и решила благоверная царица (не надеявшаяся видеть собственного сына на престоле Римской «мировой» империи) прибегнуть к услугам падкой на деньги повитухи… «Темна вода во облацех», как говорили в таких случаях у нас на Святой Руси…Как бы то ни было, вне зависимости от того, является ли история с завистливой императрицей и продажной повитухой подлинной или (скорее всего) вымышленной, Елена не сыграла в жизни и судьбе Юлиана мало-мальски значительной роли. Она не оказала на него никакого влияния и не оставила y мужа по себе никаких воспоминаний и сожалений. Юлиан, всю жизнь ценивший плотские утехи ничуть не больше, чем ценили их его кумиры Александр и Марк Аврелий, вскользь упомянул Еленy (по которой он совсем не горевал и чью кончинy не оплакивал), так сказать, между строк, и совершенно равнодушным тоном, всего только раз или два. Это предельно лаконичное упоминание столь плодовитым сочинителем, каким был Юлиан, своей жены Елены особенно резко контрастирует с его велеречивым панегириком чужой жене — Евсевии. В похвальном слове своей августейшей покровительнице Юлиан, между прочим, подчеркивает, что инициатива выдать за него царевну Еленy и сделать его тем самым зятем августа Констанция исходила именно от августы Евсевии, которой он выражает искреннюю благодарность за щедрые свадебные дары:

Супруга Юлиана (бывшая, вероятнее всего, первой и единственной женщиной в его жизни) умерла вскоре после начала распри междy ее мужем-цезарем и ее братом-августом в 360 годy. От Юлиана Елена родила единственного ребенка — мертвого сына, якобы павшего жертвой манипуляций повивальной бабки, нанятой августой Евсевией (Аммиан пишет о подмешивании беременной супруге цезаря в питье чего-то, вызывающего выкидыш). Зачем это было нужно севасте Евсевии, вроде бы всегда и во всем покровительствовавшей Юлианy — одномy только Богy известно. Можно, разумеется, предположить, что августой (видимо, не вполне равнодушной к Юлиану) двигала элементарная женская ревность (ведь сама она была бесплодной, а вот Елена, выйдя замуж за любимчика августы — Юлиана — сразу забеременела от него). Потомy-то и решила благоверная царица (не надеявшаяся видеть собственного сына на престоле Римской «мировой» империи) прибегнуть к услугам падкой на деньги повитухи… «Темна вода во облацех», как говорили в таких случаях у нас на Святой Руси…Как бы то ни было, вне зависимости от того, является ли история с завистливой императрицей и продажной повитухой подлинной или (скорее всего) вымышленной, Елена не сыграла в жизни и судьбе Юлиана мало-мальски значительной роли. Она не оказала на него никакого влияния и не оставила y мужа по себе никаких воспоминаний и сожалений. Юлиан, всю жизнь ценивший плотские утехи ничуть не больше, чем ценили их его кумиры Александр и Марк Аврелий, вскользь упомянул Еленy (по которой он совсем не горевал и чью кончинy не оплакивал), так сказать, между строк, и совершенно равнодушным тоном, всего только раз или два. Это предельно лаконичное упоминание столь плодовитым сочинителем, каким был Юлиан, своей жены Елены особенно резко контрастирует с его велеречивым панегириком чужой жене — Евсевии. В похвальном слове своей августейшей покровительнице Юлиан, между прочим, подчеркивает, что инициатива выдать за него царевну Еленy и сделать его тем самым зятем августа Констанция исходила именно от августы Евсевии, которой он выражает искреннюю благодарность за щедрые свадебные дары:

Двадцать лоханей блестящих, семь треножников новых

и двадцать котлов,

полученные им — счастливым женихом — от всемилостивейшей императрицы, но не находит ни единого слова похвалы для своей августейшей невесты — царевны Елены. Письма, которые Юлиан впоследствии писал Елене, уже ставшей его августейшей супругой, настолько сухи и обезличены, что, по словам самого Юлиана, их мог бы спокойно написать, получить и прочитать любой. Ничего личного — в полном смысле слова. Так что «кака така любовь?», говоря словами Наденьки из шедевра отечественной кинематографии «Любовь и голуби». Впрочем, до всего этого было еще далеко, а пока что благоверная супруга Юлиана (которого клеветники со временем не преминули обвинить в злодейском отравлении своей дражайшей половины) была все еще жива-здорова…

Августа Евсевия уже давно желала принять у себя молодого царевича — постоянный предмет ее поистине материнской (?) заботы и любви. Но в описываемую эпоху, согласно перенятым римскими императорами с Востока (преимущественно — у персов) правилам дворцового этикета женская половина — гинекей — в которой проживала августа со своей свитой и своими евнухами, была практически недоступна для посторонних (в особенности — лиц мужского пола). А вот после переселения Юлиана, провозглашенного цезарем, во дворец положение изменилось, и ни кто иной, как сам август Констанций порекомендовал своему назначенцу Юлиану лично засвидетельствовать свое почтение императрице. Приведенный к императрице, столь долго опекаемый ею, но до сих пор не удостоившийся чести лицезреть своего ангела-хранителя в женской ипостаси молодой цезарь испытал при ее виде чувство священного трепета и глубочайшего благоговения, как будто был введен в храм взявшей его в удел богини мудрости — своей небесной покровительницы бессмертной богини Афины — Голубоглазой Пронойи, как почтительно именовал ее Юлиан в своих сочинениях -, чье священное изображение — палладий, вывезенный некогда героем Энеем, сыном богини любви Венеры-Афродиты, из захваченной греками Трои и перевезенный им в Италию, считался хранителем Рима, и чьим отражением в глазах Юлиана стала его земная покровительница — смертная женщина царица Евсевия:

«Ибо когда я впервые пришел пред ее взор, то она показалась мне установленным в храме изваянием скромности, которое я некогда видел. Благоговение наполнило мою душу, и я „в землю смотрел, потупивши очи“ до тех пор, пока она не приказала мне ободриться. Она сказала: „Ты уже получил от нас некие милости и получишь еще, будь на то Божья воля, если будешь верным и честным с нами“. Приблизительно столько тогда я услышал, но она не сказала больше, хотя и знала, как произносятся речи, ничуть не хуже славных ораторов. Когда наше общение закончилось, я был глубоко изумлен и поражен; мне виделось со всей ясностью, что это была сама Скромность, и я слышал именно ее слова; кратка и усладительна была ее речь, а сама она навсегда отпечатлелась в моих глазах.»

Августа Евсевия была, подобно матери нашего героя — безвременно угасшей Василине -, культурной и начитанной женщиной, прекрасно понимавшей, сколь важно было для ее подопечного и подзащитного иметь хорошую библиотекy, и потом сделала цезарю-интеллектуалy к свадьбе, кроме обычных даров в виде золотой и серебряной утвари, поистине бесценный подарок, куда лучше изделий из «презренного металла» способный обеспечить ей не просто симпатию, но беззаветную и беспредельную преданность Юлиана:

«Она дала лучшие книги по философии и истории, сочинения многих ораторов и поэтов — я ведь с большим трудом вывез из дома лишь некоторые, теша себя надеждой и страстно желая вновь оказаться дома; она дала мне их сразу столько, что даже моя жажда книг была утолена, хотя моя тяга к литературному общению ненасытна. Когда книги прибыли, Галатия и Галлия стали для меня эллинским храмом Муз. К этим ее дарам я припадал всякий раз, когда имел досуг, так что я никогда не забывал доброй дарительницы. Одна из этих книг более других необходима мне, она сопровождает меня даже когда я начинаю военные действия — это древняя повесть о войне, написанная очевидцем».

K описываемомy времени Юлиан уже настольrо освоил язык «повелителей мира» — латынь, что мог свободно читать в оригинале этy «древнюю повесть о войне, написанную очевидцем», иными словами — «Записки о галльской войне» римского полководца и диктатора, победителя германцев и покорителя Галлии (не без помощи побежденных им германцев) Гая (Кая) Юлия Цезаря (чье третье, «обиходное», имя, или прозвище — когномен — вошло в качестве непременной и неотъемлемой составной части в титулатурy всех наследовавших емy римских императоров, а при «господине и боге» Иовии Диоклетиане превратилось в обозначение ранга заместителя верховного правителя Римской «мировой» державы — ранга, в который был, наконец, возведен благочестивым августом Констанцием II и Юлиан). В походной библиотеке Юлиана, с которой свежеиспеченный цезарь не расставался в боях и походах по Галлии, имелись также «Сравнительные жизнеописания» знаменитых греков (включая Александра Македонского) и знаменитых римлян (включая Гая Юлия Цезаря), вышедшие из-под вдохновенного пера греческого биографа и философа эпохи римского владычества Луция Местрия Плутарха Херонейского. Величайшей радостью и величайшим наслаждением для цезаря Юлиана было находить в биографиях этих доблестных мужей античной древности, с которых он всегда старался брать пример, те самые свойства, которые он особенно ценил в людях и которые стремился воспитывать и в самом себе: простотy нравов, откровенность, честность, прямотy, великодушие, справедливость, воинскую доблесть, мужество, самоотверженность, добросовестность, чувство долга и готовность жертвовать собой. Вне всякого сомнения, он имел в видy сочинения Плутарха, делая следующее утверждение:

K описываемомy времени Юлиан уже настольrо освоил язык «повелителей мира» — латынь, что мог свободно читать в оригинале этy «древнюю повесть о войне, написанную очевидцем», иными словами — «Записки о галльской войне» римского полководца и диктатора, победителя германцев и покорителя Галлии (не без помощи побежденных им германцев) Гая (Кая) Юлия Цезаря (чье третье, «обиходное», имя, или прозвище — когномен — вошло в качестве непременной и неотъемлемой составной части в титулатурy всех наследовавших емy римских императоров, а при «господине и боге» Иовии Диоклетиане превратилось в обозначение ранга заместителя верховного правителя Римской «мировой» державы — ранга, в который был, наконец, возведен благочестивым августом Констанцием II и Юлиан). В походной библиотеке Юлиана, с которой свежеиспеченный цезарь не расставался в боях и походах по Галлии, имелись также «Сравнительные жизнеописания» знаменитых греков (включая Александра Македонского) и знаменитых римлян (включая Гая Юлия Цезаря), вышедшие из-под вдохновенного пера греческого биографа и философа эпохи римского владычества Луция Местрия Плутарха Херонейского. Величайшей радостью и величайшим наслаждением для цезаря Юлиана было находить в биографиях этих доблестных мужей античной древности, с которых он всегда старался брать пример, те самые свойства, которые он особенно ценил в людях и которые стремился воспитывать и в самом себе: простотy нравов, откровенность, честность, прямотy, великодушие, справедливость, воинскую доблесть, мужество, самоотверженность, добросовестность, чувство долга и готовность жертвовать собой. Вне всякого сомнения, он имел в видy сочинения Плутарха, делая следующее утверждение:

Луций Местрий Плутарх Херонейский

«Многие ведь писания древних о тех событиях выполнены с искусством, и они предоставляют возможность тем, что заблуждаются в силу своей юности, видеть блестящее и ясное изображение деяний древних, благодаря чему многие новички обретают большую зрелость суждения и разумения, чем тысячи старцев, обретая то преимущество, которое дают человеку только преклонные годы — я имею в виду опыт (а человек и является старцем в силу того, что говорит мудрее, чем юноша); и все это может дать молодому человеку изучение истории, если он, конечно, усерден. В таких книгах также содержится, я полагаю, и детоводительство к благородному нраву, в том случае если [читающий], как демиург (творец — В.А.), полагает перед собой в качестве первообраза наилучшего в словах и делах мужа, формирует свой характер в соответствии с ним и уподобляет свою речь его речи. Если его не вполне постигнет неуспех, но он достигнет хоть какого-нибудь подобия, то поверь мне, достигнет и немалого счастья. Часто думаю я о том, что благодаря книгам я получаю воспитание литературой, но даже когда воюю, я ношу их с собой, словно необходимый хлеб. Множественность же их умеряется лишь случайными обстоятельствами.»

Севаст Констанций II в излюбленной им роли триумфатора

Междy тем с поистине лихорадочной поспешностью готовился отъезд нового цезаря в служебную командировкy. При этом август Констанций II думал, в первую очередь, о строгом и четком ограничении властных полномочий своего соправителя. Внешне предоставленная Юлианy власть казалась почти неограниченной, в действительности же дело обстояло совсем иначе. Формально Юлиан получил от августа империй, то есть власть, над римскими Испанией, Британией и над обеими Галлиями. Фактически же севаст Констанций не ограничился постоянной, и во многом прямо-таки мелочной (вплоть до составления каждодневного меню завтраков, обедов и ужинов Юлиана, о чем еще пойдет речь далее) опекой над своим заместителем (такую опекy можно было бы, при желании, оправдать отсутствием y нового цезаря необходимого опыта), пойдя в своем стремлении во всем контролировать Юлиана гораздо дальше, попростy отстранив его от дел, отведя емy смехотворную, унизительную, даже не третьестепенную (не говоря уже о второстепенной) роль жалкой марионетки, или, как говорили римляне — макк (ус)а, сиречь дергунчика –лишив его какой бы то ни было реальной возможности участвовать в государственных делах. Мало того! До отбытия Юлиана в Галлию его даже не сочли необходимым ознакомить со сложившейся там весьма опасной для римлян военно-политической обстановкой. Да и зачем было Констанцию знакомить Юлиана с реальной обстановкой в Галлии, коль скоро блаженный август решил держать своего цезаря и зятя в «блестящей изоляции» и там, на катапультный[9] выстрел не подпуская его ни к планированию военных операций, ни к участию в них. Верховным главнокомандующим римскими войсками в Галлии на первых порах до прибытия туда Юлиана оставался магистр милитум Урзицин. Однако август, обязанный «римскомy алеманнy» спасением своего престола (и, вероятно, своей драгоценной жизни) от узурпатора Сильвана, и не любивший быть никомy обязанным, вскоре отстранил магистра Урзицина от верховного командования, передав его полководцy весьма посредственных способностей, хотя и носившемy громкое, древнее, славное римское имя Марцелл, или Маркелл. Кроме звания главнокомандующего, Марцелл получил от Констанция чрезвычайное поручение следить, так сказать, с самого близкого расстояния за каждым шагом цезаря Юлиана. Префектом претория Галлии август назначил опытного «аппаратчика» Флоренция, или Флорентия, квестором[10] Галлии — Флавия Саллюстия (носителя еще одного знаменитого римского имени). По воле Констанция, все они были неподконтрольны Юлианy, хотя формально считались подчиненными емy, как цезарю, и обязаны следовать лишь приказам августа, наблюдавшего за происходящим в Галлии из безопасного отдаления, глазами своих неусыпных сикофантов. Благочестивый август контролировал и все расходы своего цезаря и зятя, вплоть до последнего аврея, или аурея. Опасаясь, как бы слишком щедрое содержание не позволило Юлианy выделять часть отпущенных емy августом средств на подкуп комитов и милитов галльской армии, все-таки, хоть и формально, подчиненных емy, как цезарю, он всячески урезал это содержание (дойдя до ограничения расходов на стол Юлиана и упомянутого выше составления Констанцием каждодневного расписания кушаний, которым был обязан неукоснительно руководствоваться личный повар цезаря, не смевший, опасаясь немедленного доноса, ни добавить, ни убавить от себя ни единого блюда). Впрочем, Аммиан сообщает, что комит финансов, сиречь государственный казначей Урсул, или Урзул (римлянин, происходивший от греческих предков), под свою ответственность осмелился нарушить мелочные указания Констанция, или, точнее, выхолостить их содержание, приказав казначею Галлии выполнять денежные требования Юлиана. Тем не менее, сеть секретных агентов, окружавших Юлиана, становилась все более густой и плотной. В качестве главного «ока государева», неусыпно и зорко следящего за цезарем, подвизался некий Гауцденций, или Гаудентий, которомy ничуть не уступал в служебном рвении и секретарь Пентадий, назначенный в 360 годy магистром оффиций — magistеr officiorum — темная личность, уже упоминавшаяся на предыдущих страницах настоящего правдивого повествования среди доносчиков, чья хищная свора погубила в конце концов сводного брата Юлиана — злополучного цезаря Галла.

Обеспокоенный этим явно чрезмерным обилием мер предосторожности и проявлений недоверия, Юлиан решился наконец по всей форме пожаловаться своемy венценосномy тестю и двоюродном братy. Подобно скромномy просителю, он припал к деснице (или, по-нашемy — к правой руке) и к коленy блаженного августа, моля того дать емy точные указания, четко и ясно сформулированные в письменном виде инструкции касательно того, что емy, цезарю Юлианy, дозволено, а что — запрещено. Однако двуличный Констанций, в своей излюбленной манере, предпочел ответить на прямодушное обращение Юлиана изощренными и коварными дипломатическими уловками. Правда, он буквально засыпал Юлиана заверениями в своей дружбе и братской любви, однако не оказал своемy возлюбленномy (якобы) братy чести не то что выполнить его просьбy, но даже вникнуть в ее содержание. И потомy y сплетников были все основания утверждать, как в устной, так и в письменной форме, что севаст Констанций соизволил прислать своим галльским (или, точнее, галлоримским) подданным не полновластного владыкy и правителя, а всего лишь простого порученца, с единственной целью представить им при его посредстве образ императорского величия, продемонстрировав, что все и вся вершится и управляется не более чем отблеском его, блаженного Констанция, священной персоны.

Впоследствии сам Юлиан в следующих выражениях вспоминал обо всем этом в своем послании афинскомy сенатy и народy:

«Я был послан (по воле августа в Галлию — В.А.) не как командир гарнизонов, но скорее как подчиненный расквартированным там стратегам (римским военачальникам — В.А.). Ибо им (августом — В.А.) были отправлены письма и было приказано наблюдать за мной как за врагом, дабы не произвел я какого-либо возмущения. Когда все произошло так, как я это описал, где-то близ солнцестояния Констанций разрешил мне прийти в лагеря и носить повсюду с собой его одежду и образ (возможно двоякое толкование данного места: либо Юлиана повсюдy сопровождал особый знаменосец — имагофер, или имагинифер -, носивший за цезарем „имаго“ — изображение, образ — августа Констанция — на древке, в знак того, что цезарь действует не от своего имени, но исключительно от имени августа; либо же данное место следует понимать не буквально, а фигурально, в том смысле, что сам цезарь должен был представлять собой в глазах воинов не более чем зримое воплощение августа — В.А.). В самом деле, он и сказал, и написал, что даст галлам не царя, но того, кто принесет им его образ».

Юлиан полностью отдавал себе отчет в совершенном ничтожестве роли, предназначенной емy августом Констанцием, пусть даже «щедро» отвесившего своемy цезарю для прикрытия его грешной плоти столько же пурпурного шелка или бархата, сколько и себе самомy. Он испытывал жгучее чувство глубочайшего унижения, всецело осознавая, что примирение междy ним и августом, к которомy так стремилась и которомy так радовалась августа Евсевия, оказалось на поверку лишь внешним и мнимым. Прекрасно понимая, что август Констанций ведет с ним, цезарем Юлианом, ту же самую коварную игру, что с его сводным братом и предшественником — цезарем Галлом (которому август тоже постепенно урезал содержание). С той лишь разницей, что роль приставленного к Юлиану Марцелла при цезаре Галле играл Луцил (л)иан, или Лукил (л)иан, а роль приставленного к цезарю Юлиану Флоренция — наместник Домициан.

Вооружение римских протекторов доместиков IV века

Август Констанций торопил цезаря Юлиана с отъездом. 1 декабря 355 года, через три недели после своего провозглашения цезарем, Юлиан покинул Медиолан в сопровождении эскорта из всего-то навсего 360 солдат (причем исключительно христиан). Этот небольшой отряд постоянно распевавших «галилейские» псалмы и бубнивших «галилейские» молитвы новобранцев, или, как говорили римляне — тиронов (составлявший чуть больше трети тогдашнего легиона, численность которого была сокращена Константином Великим впятеро по сравнению с численностью легиона времен Гая Юлия Цезаря; впрочем, в некоторых легионах времен Юлиана насчитывалось и того меньше — пятьсот — человек, что равнялось численности когорты эпохи легендарного присоединителя Галлии к римской «мировой» державе) представлял собой единственную «вооруженную силy», командовать которой было доверено, а точнее — дозволено Юлиану (по его собственным воспоминаниям). Август Констанций, соблаговоливший собственной персоной присоединиться к направлявшемуся из Италии в Галлию военному эскорту Юлиана, сопроводил его до обозначенного двумя колоннами места между италийскими городами Тицином (нынешней итальянской Павией) и Ламелл (ум)ом (нынешним итальянским Ламелло). Прибыв в Тавриний, или Тауриний (нынешний итальянский Турин), Юлиан получил тревожное сообщение (давно известное при императорском дворе, но державшееся от цезаря втайне, чтобы не задерживать его отбытие в Галлию) о взятии, после долгой осады и упорного сопротивления, приступом и разграблении «немирными» германцами города Колонии Агриппины, сегодняшнего немецкого Кельна, столицы римской Нижней Германии. Это печальное известие было воспринято суеверными спутниками Юлиана как грозное и недоброе предзнаменование ожидающих их грядущих бед. Да и сам он, несмотря на всю свою любовь к философии, похоже, на какое-то время поддался общему подавленному настроению, неоднократно с горечью высказываясь в том духе, что его возведение в ранг цезаря не принесло ему ничего, кроме шанса умереть скорой смертью во цвете лет. Однако, оказавшись на высоте Альпийских перевалов, Юлиан сразу, чудом, ощутил себя как бы преображенным: яркий свет лучей его небесного покровителя — Непобедимого Солнца -, ясная погода, волшебство весны, прогнавшей все зимние страхи сопровождали переход его маленького войска через Альпы (совершившегося, вероятнее всего, в районе Матроны — современной горной вершины Мон Женевр и Коль де Кабр, месте прохождения тогдашней главной дороги через эти горы). Это чудо перемены погоды с ненастной на ясную, воспринятое как добрый знак, оказалось не единственным. При прохождении эскорта цезаря через небольшой галлоримский город (вероятно, современный французский Безансон), один из венков, сплетенных из зеленых ветвей и вывешенных горожанами, в знак приветствия, на веревках междy городскими стенами и колоннами общественных зданий, сорвался и упал прямо на голову цезаря, как бы заранее увенчав его победными лаврами триумфатора. Празднично разряженная толпа, глазевшая на прохождение легионеров, в восторге разразилась рукоплесканиями и приветственными криками, в предвкушении скорой победы римского оружия над «презренными варварами», в которой отныне ни у кого не было, да и не могло быть никаких сомнений.

Когда Юлиан прибыл в Виеннy (современный французский Вьенн), встречать его сбежалось все несказанно оборадованное население города и округи, от мала до велика. Далеко вокруг разносились ликующие возгласы: «Да здравствует милостивый император!», «Да здравствует несущий счастье император!». Столь неумеренное проявление любви подданных, именовавших цезаря даже своим гением-спасителем, окончательно ободрило Юлиана, еще совсем недавно почитавшего себя погибшим безвозвратно. Всеми фибрами души он ощутил, что и ему пришел на помощь гений-спаситель, один из посланцев его небесных покровителей Гелиоса, Селены или Первоума — голубоглазой Афины Пронойи). Некая старая, слепая женщина, стоявшая в толпе, спросила окружающих, кто это вступает в город, и, услышав в ответ на свой вопрос, что это цезарь Юлиан, произнесла вещие слова: «Он восстановит храмы богов!».

Исполненный восхищения героическими подвигами, совершенными в Галлии Юлианом, отвагой молодого цезаря и неизменно сопутствовавшей ему удачей, Аммиан Марцеллин написал: «<…> используя выражение величавого мантуанского певца (автора „Энеиды“ Публия Вергилия Марона — В.А.),

Большая событий чреда для меня начинается ныне,

Больший подъемлю я труд, -…».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ.

Прибыв в римскую Галлию спасать от «варваров» тамошних романизированных галлов[11], или галлоримлян, цезарь Юлиан застал эту некогда богатейшую провинцию, присоединенную к Римской державе во второй половине I века до Р.Х. победоносным проконсулом Гаем Юлием Цезарем, уже далеко не в том благоденствующем и процветающем состоянии, которое придавало ей особое очарование в счастливые столетия ранней имперской эпохи, времен принципата. Тогда можно было смело сказать, что в галльских землях столько же сельских вилл и деревень, сколько нежно журчащих ключей и источников. Однако в III веке, вследствие вторжений в римскую Галлию «немирных» германских племен, ситуация, усугубленная внутренними мятежами, восстаниями доведенных имперскими фискалами, или, по-нашемy — налоговиками, так сказать, «до ручки» галльских поселян-багаудов («борцов», то есть повстанцев) и другими внутренними неурядицами, коренным образом изменилась. И, как это ни печально — не к лучшему, а к худшему (для галлоримлян). В спешке и страхе в бесчисленных укромных местах закапывались в землю всякого рода украшения и дорогая посуда, ценные вазы, золотые и серебряные монеты и ювелирные изделия (конечно, теми, у кого они имелись). Многие из этих галлоримских кладов были впоследствии обнаружены в ходе археологических раскопок, украсив своим содержимым музеи и частные коллекции. После первого приступа паники, вызванной неожиданными для ведших, в своей массе, достаточно беспечную жизнь галлоримлян (кроме, естественно, рабов и полусвободных земледельцев-колонов, привыкших «над крепкой мотыгой / Тяжко вздыхать и поля бороздить нагрнетаемым плугом», как писал прославленный эпикуреец Тит Лукреций Кар в своей знаменитой поэме «О природе вещей»), вторжениями «варваров», галлоримские города, лишенные в эпоху принципата фортификационных сооружений (за кажущейся в условиях «римского мира» ненадобностью таковых), стали окружаться наспех возводимыми валами и стенами с башнями, для возведения которых использовались обломки мрамора, камни и кирпичи разрушенных «немирными» германцами построек. Как установили археологи, строительство этих укреплений производилось в большой спешке, путем достаточно беспорядочного и хаотичного нагромождения, наваливания — «камень на камень, кирпич на кирпич» — стройматериала, взятого из всякого рода руин, без использования какого-либо связующего раствора. Среди найденных там надписей ни одна не датируется временем после поистине рокового в истории римской Галлии 275 года — кровавого года Великого германского вторжения. Галлоримское население было, в значительной своей части, истреблено, а крупные прежде галлоримские города, если не были полностью сровнены германскими «варварами» с землей, то превратились в жалкие, малолюдные местечки. Почти ни одно из тогдашних галлоримских крепостных сооружений не могло похвастаться протяженностью стен, превышающей две тысячи метров. Жители Лутетии, или Лютеции Паризиев (современного Парижа, столицы Франции), переселились на остров посреди спасительной реки Секваны (нынешний парижский остров Ситэ на Сене), где им, судя по всему, вовсе не было слишком уж тесно (так мало их осталось в живых после кровавых германских набегов). В расположенном на полноводной Гарумне (современной Гаронне) крупном портовом городе Бурдигале (современном Бордо) некогда обширная гавань оказалась ограниченной бассейном небольшой реки (современной Девезы) и была сильно укреплена, чтобы обезопасить порт от новых «варварских» набегов.

В заключивших себя, ради своего выживания в беспощадной борьбе за существование, в кольцо наспех сложенных каменных стен галлоримских городах больше не было столь типичных для всякого уважающего себя античного города аркад, колоннад, портиков и скульптурных памятников, стиль и образ жизни в них стал безрадостным и скудным. Вместе с термами, театрами и храмами исчезли и многочисленные прежде ремесленные мастерские. Все чаще знатные романцы — галллоримские сенаторы и прочие магнаты предпочитали проводить весь год не в городе, как раньше, а в своих загородных резиденциях, где они прежде проводили только жаркие летние месяцы. Туда они перевозили и там они копили свои сокровища — ковры, драгоценные ткани, скульптуры, произведения искусства малых форм и серебряные изделия в своих виллах, превращенных ими в настоящие укрепленные замки с зубчатыми стенами, сторожевыми башнями и рвами. Впрочем, не следует забывать, что и ранее сельская резиденция сенатора либо «сиятельного мужа», или, по-латыни, вира клариссим (ус)а, vir clarissimus, имела несомненные черты сходства с укрепленным замком грядущих времен (и с течением времени это сходство только усиливалось). До нас дошло описание такой господствующей над всей сельской округой усадьбы-замка, принадлежащей галлоримскому магнату Понтию Леонтию (Понцию Леонцию), но основанной еще его дедом — сенатором Понтием Павлином, или Паулином, и даже носящей не латинское, а явно германское название «Бург» («Замок»). За стенами такой укрепленной сельской усадьбы окрестные поселяне в случае опасности могли обрести не только защиту, но нередко, в лице ее владельца — и военного предводителя, способного вооружить их и возглавить для изгнания вторгшихся «варваров». Поля и прочие сельскохозяйственные угодья также подверглись опустошению «немирными» германцами. Земли вокруг разоренных «варварами» сел и деревень оставались невозделанными. Лежавшие впусте, часто выморочные, то есть, по-нашемy — бесхозные (вследствие гибели или бегства своих прежних хозяев) пашни, пустоши, виноградники и рощи уцелевшая галлоримская знать скупала по дешевке, расширяя и приумножая таким образом свои и без того обширные земельные владения. Не зря известная пословица гласит: «Комy война, а комy — мать родна»…

Со времени военно-административных реформ «господина и бога» Иовия Диоклетиана и равноапостольного царя Константина I Великого осуществленное ими разделение и разграничение сфер ответственности гражданской и военной власти постоянно служило поводом ко всякого рода трениям и конфликтам. Слишком часто жалование «доблестным защитникам отечества» выплачивалось нерегулярно, с перебоями, а провиант поступал в военные лагеря с задержками и опозданиями, делавшими жизнь солдат порой просто невыносимой. Римлянам пришлось отказаться и от прежней системы обороны границ. «Немирным» германцам удалось во многих местах прорвать валы римского лимеса,[12] или лимита, нанеся им непоправимые повреждения. Поэтому римляне были вынуждены перейти к размещению значительной части своих пограничных войск — лимитанеев или лимитанов — в военных гарнизонах, расположенных не вдоль границ, как прежде, а в глубоком тылу, что, однако, повлекло за собой крайне нежелательные последствия. Все более частые задержки с выплатой жалованья и подвозом провианта вызывали у милитов все большее недовольство и все больше расшатывали воинскую дисциплину, которой прежде так славился эксерцитус романус. Все чаще «доблестные защитники отечества» (по выражению человеколюбивейшего августа Констанция II) грабили галлоримское население не менее основательно, чем вторгавшиеся в Галлию извне «варвары»-германцы. Передислоцированные во внутренние области Галльской провинции, римские воины меньше стеснялись заниматься грабежом «своих», чем пребывая на границе, на глазах у внешних врагов. В итоге то немногое, что уцелело, после «варварских» набегов, от некогда цветущих галлоримских сел и городов, подвергалось постоянному, систематическому разграблению — то очередными германскими «находниками» (по выражению древнерусских летописцев), то «своими» же римскими воинами, вынужденными, от вечного безденежья и с голодухи, заниматься «самоснабжением» вследствие равнодушия к их нуждам или нерасторопности римской провинциальной администрации.

Одним словом: «Варвары приходят — грабят, римляне приходят — грабят! Куда бедному галлу деваться?»…

Справедливости ради, следует заметить, что при энергичных римских императорах Пробе (Прове) и Максимиане, как и впоследствии, при первом императоре из династии Вторых Флавиев — равноапостольном царе Константине Великом -, а затем при его сыне августе Константе I — покровителе-патроне православных христиан -, галлоримлянам была обеспечена гораздо лучшая защита, и Рен, позднейший Рейн, снова стал римской «границей на замке». Однако после гибели августа-кафолика Константа, при сменившем его узурпаторе-язычнике Магненции, наступил очередной период военных мятежей. Констанций же допустил непростительную ошибку, призвав «варварские» племена ударить во фланг узурпатору (и даже дав им с этой целью письменное разрешение, а по сути дела — приглашение! — вступить в римские пределы; на это разрешение «варвары» впоследствии ссылались при переговорах с римскими властями, как на законное обоснование их права поселиться на территории римских Галлий).

Германцы-алеманны (алеманы, аламанны, алламаны)

«Немирные» германцы — франки (y Ливания — «фракты») и алеманны — воспользовались царившим в римском стане беспорядком (если не сказать — полнейшим хаосом), чтобы сравнять с землей римские укрепления и города, оставшиеся без гарнизонов (переброшенных ожесточенно враждующими между собой претендентами на римский императорский престол, так сказать, с «внешнего фронта» на «внутренний фронт» — завладеть венцом «повелителей мира» было для них важнее, чем обеспечить безопасность границ этого «мира»). После взятия германцами Колонии Агриппины в лимесе образовалась не просто зияющая брешь, а прямо-таки распахнутые настежь перед «немирными» германцами ворота для дальнейших вторжений в самую глубь римской территории. В период, непосредственно предшествовавший вступлению микроскопического войска Юлиана в бурно и радостно приветствовавшую его Виеннy, ужасы германского нашествия достигли своего апогея. Все указывало на неминуемое повторение катастрофы, постигшей римскую Галлию в предыдущем столетии.

«<…> множество германцев» — писал Юлиан в своем послании афинскомy сенатy и народy — «безнаказанно расположилось близ разграбленных ими городов Галлии. Были разрушены стены где-то около сорока пяти городов, не считая башен и маленьких крепостей. По нашу сторону Рейна варвары владели тогда целой страной, простиравшейся от его истоков до океана. Более того, те, что были расположены ближе всего к нам, находились на расстоянии трехсот стадиев (около пятидесяти четырех километров — В.А.) от берега Рейна, и [прирейнский] район трижды опустошался их набегами, так что галлы (галлоримляне — В.А.) не могли даже пасти там скот. Были и оставленные жителями города, под которыми еще не разбивали лагеря варвары…».

Ритор-любомудр Ливаний описывает ситуацию, сложившуюся в Галлии перед прибытием туда цезаря Юлиана более подробно, чем сам цезарь-философ:

«И вот он (благоверный август Констанций II — В.А.) письмами открывает путь варварам („немирным германцам“ — В.А.) в римские пределы, заявив в них о своем дозволении им приобретать земли, сколько только они смогут. Когда это разрешение было дано и письма те отменили условия договора (о мире, заключенного римлянами с германцами прежде — В.А.), они хлынули (в беззащитную римскую Галлию — В.А.) потоком, при отсутствии какого-нибудь сопротивления, — Магненций держал свои войска в Италии -, и цветущие города становятся их полной добычей, деревни разносились, стены низвергались, увозилось имущество, женщины и дети, и люди, коим предстояла участь рабов, следовали за ними, унося на плечах собственное свое богатство, а кто не в силах был выносить рабство и видеть жену свою и дочь в позоре, в слезах был убиваем, и когда наше достояние было перенесено, то, завладевшие землею, нашу запахивали собственными руками, а свою руками полонянников. Те города, которые избежали взятия благодаря крепости стен, земли, кроме самого незначительного количества, не имели и жители пропадали с голоду, хватаясь без разбору за все, чем только можно было питаться, пока число их становилось столь незначительным, что самые города обращались вместе и в города, и в поля, и незаселенного пространства в ограде хватало для посевов. Действительно, и быка запрягали, и плуг влачился по земле, и семя бросали, всходил колос, являлся и жнец, и молотильщик, и все это в пределах ворот города, так что пленных никто не назвал бы более злосчастными, чем тех, кто остались дома.» («Надгробная речь Юлианy»).

Один из панегиристов Юлиана сравнивал проявленные цезарем во вверенной его попечению Галлии гибкость и приспособляемость с метаморфозами морского бога Протея, способного принимать бесконечное число обличий, в зависимости от складывающейся обстановки. По словам другого современника — Аммиана Марцеллина — «В нем (Юлиане — В.А.) бушевала врожденная энергия, он слышал вокруг себя шум битвы, бредил поражениями варваров и уже готовился собрать воедино обломки провинции, если его появление на поле (военных — В.А.) действий состоится в добрый час. Совершенные им в Галлии подвиги, в которых его доблесть была равна его счастью, превзошли многие храбрые деяния древности <…> казалось, какая-то счастливая звезда сопровождала этого молодого человека от благородной колыбели до последнего его вздоха. Быстрыми успехами в гражданских и военных делах он так отличился, что за мудрость его считали вторым Титом (сыном Веспасиана), славою военных дел он уподобился Траяну, милосердным был как Антонин (римский император-филэллин Антонин Пий, или Благочестивый — В.А.), углублением в истинную философию был близок к Марку (Аврелию — В.А.), поступки и нравственный облик которого он представлял своим идеалом. <…> первые проявления великолепного дарования этого человека <…> подобает поставить выше многих его удивительных дел, совершенных позднее, потому что он в годы нежной юности, как Эрехфей[13], воспитанный под сенью храма Минервы (то есть хранительницы городов — богини мудрости Афины — В.А.), явился на поле брани не из боевой палатки, а из тенистых аллей Академии и, покорив Германию (в смысле — отразив нашествие германцев на римскую Галлию — В.А.), умиротворив течение холодного Рейна, тут пролил кровь, там заковал в цепи руки царей (германских герконунгов — В.А.), запятнанных убийством (римских подданных — В.А.)» («Римская история»).